Foto: Alexey Demidov/Pexels

Exile Visual Arts Award

Der Exile Visual Arts Award zeichnet Werke von Kunstschaffenden mit Exilerfahrung aus, die essenzielle Fragen wie Identität, Zugehörigkeit oder Fremdheit visualisieren. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis ist eine Initiative der Körber-Stiftung, unterstützt von der Stiftung Exilmuseum Berlin.

Über den Exile Visual Arts Award

Die Freiheit der Kunst und des künstlerischen Ausdrucks zählen zu den Grundrechten in demokratischen Gesellschaften. Werden diese Rechte außer Kraft gesetzt und Kunstschaffende verfolgt, sind sie gezwungen, zu fliehen und Schutz im Exil zu suchen. Die Erfahrungen von Verfolgung, Flucht und Exil können in ganz unterschiedlicher Form künstlerischen Ausdruck finden.

Der Exile Visual Arts Award zeichnet Werke aus, die die Auseinandersetzung mit dem Heimatland, mit Flucht, Vertreibung und Exil in den visuellen Künsten verarbeiten und ungewöhnliche Perspektiven auf essenzielle Fragen wie Identität, Konflikt, Zugehörigkeit, Gemeinschaft, Individualität, Fremdheit, Zuschreibungen, Verletzungen, Brüche oder Übergänge vermitteln.

Zu den auszeichnungsfähigen Werken zählen die visuellen Künste wie Malerei, Grafik, Zeichnung, Skulptur, Installationskunst, Fotografie und Neue Medien. Der Preis richtet sich an einzelne Kunstschaffende mit Exilerfahrung, die sich schwerpunktmäßig in deutschsprachigen Exilländern (Deutschland, Österreich, Schweiz) aufhalten.

Die nächste Bewerbung ist online vom 1. Juli bis zum 15. August 2024 möglich.

Über die Prämierung entscheidet eine Jury renommierter Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Der oder die Preistragende wird im Herbst 2024 bekanntgegeben.

Ausschreibung

Exile Visual Arts Award: Ausschreibung

Exile Visual Arts Award 2023

Preisträgerin

Der Exile Visual Arts Award 2023 ging an die iranische Künstlerin Farkhondeh Shahroudi für die Werke „Sky is no one’s ground“ und „Max Beckmann war nicht hier“. Die Preisverleihung fand am 8. September 2023 im Rahmen der Eröffnung der Tage des Exils in der Berliner Akademie der Künste statt.

Farkhondeh Shahroudi lebt seit 1990 im deutschen Exil. Ein großer Teil ihrer Werke reflektiert ihre künstlerische Auseinandersetzung mit Revolution, Krieg und Flucht. Dies gilt auch für die beiden prämierten Werke:

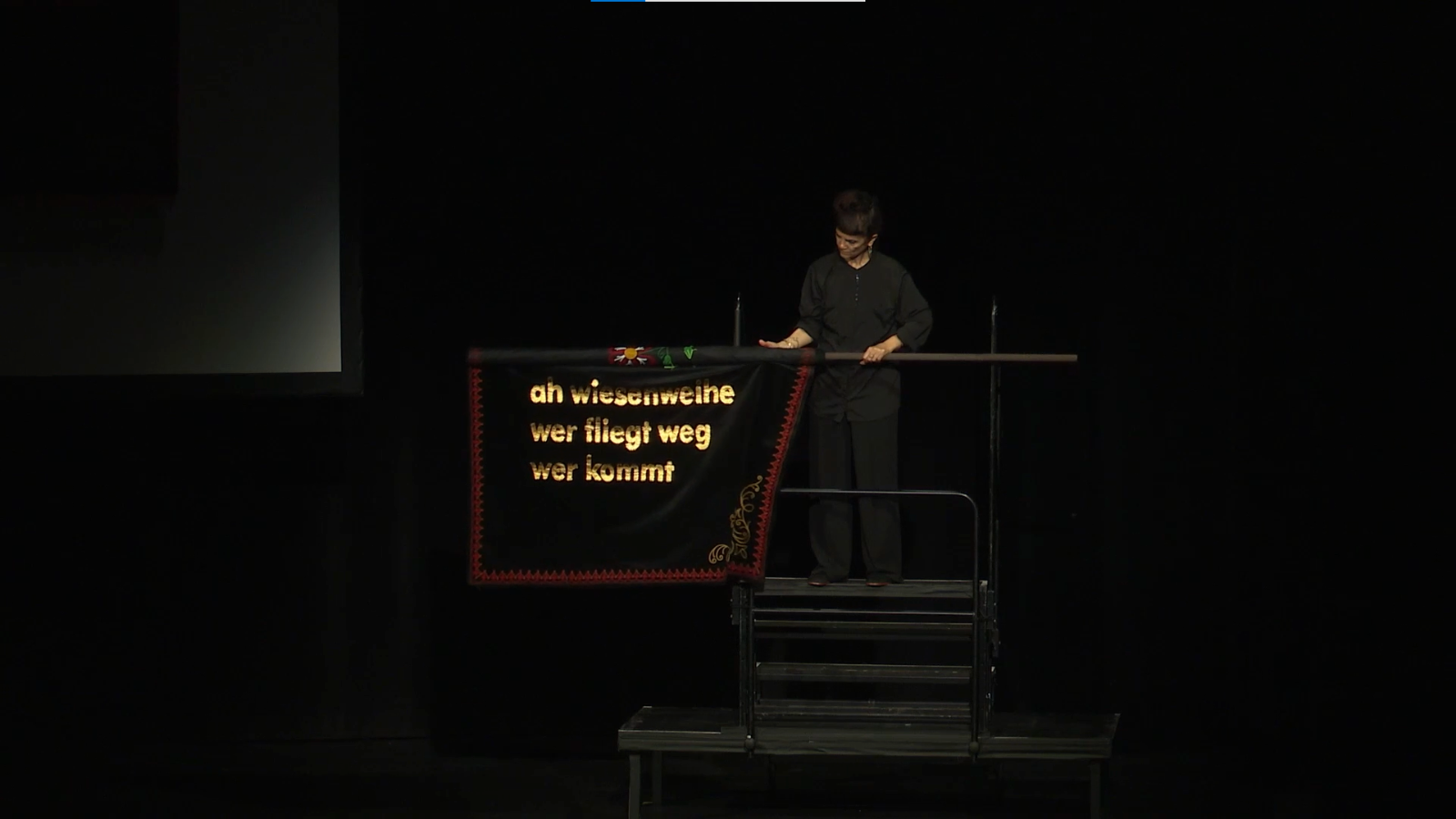

Die Arbeit „Sky is no one’s ground“ (2019) besteht aus einer Fahne mit Applikationen und Stickereien auf Samt. Auf einem Sockel setzt die Künstlerin im Rahmen einer Performance ihren eigenen Körper als Teil des Kunstwerks ein und schwenkt minutenlang die Fahne. Damit knüpft sie an ihre eigene Zeit als Aktivistin im Iran der 1970er Jahren an. Die Performance erinnert an traditionelle schiitische Rituale ebenso wie an moderne revolutionäre Protestformen. Indem Shahroudi ein Gedicht auf die Fahne appliziert und diese mit Stickereien versieht, gerät diese zur „Antiflagge“ – zum poetischen, entterritorialisierten Banner, das die Erfahrungen von Flucht und Exil beschreibt.

Das Werk „Max Beckmann war nicht hier“ (2019) ist von ähnlicher Materialität: Der Titel der Arbeit steht als großer Schriftzug auf einem Banner – eine Referenz an den deutschen Künstler Max Beckmann, der 1937 ins Exil floh. 2017 hielt sich Shahroudi als Stipendiatin in der Villa Romana in Florenz auf und stieß bei Recherchen darauf, dass auch Beckmann in diesem Atelier gearbeitet hatte. Mit ihm teilt sie die Erfahrung, im Exil zu leben, und so beginnt eine imaginäre Brieffreundschaft mit Beckmann. Diese mündet in einer umfangreichen Serie von Zeichnungen und dem Samtbanner, das den ersten Satz dieser Auseinandersetzung mit – wie Shahroudi formuliert – ihrem „Doppelgänger“ trägt: „Max Beckmann war nicht hier“.

Die Jury lobte die hohe Komplexität von Shahroudis Werken: „Mit der Verknüpfung zwischen der poetisch überformten Fahne und der raumgreifenden Performance verleiht die Künstlerin in „Sky is no one’s ground“ ihren eigenen Exilerfahrungen starken Ausdruck. Sie symbolisiert Verwurzelung und Verbindung sowie Loslösung und Zerrissenheit. Auch ihr Werk „Max Beckmann war nicht hier“ stellt mit dem aus der schiitischen Tradition stammenden Banner eine vielschichtige Verbindung zwischen Kontinuität, Flucht und Exil – historisch wie aktuell – dar. Wer vertrieben wurde, kann nicht hier sein – und ist es durch die Verewigung in der Kunst doch.“

Shortlist

Von den 81 beeindruckenden Einreichungen dokumentiert die Jury die TOP 5 auf einer Shortlist. Neben der Preisträgerin wurden die Werke folgender Künstlerinnen und Künstler hervorgehoben:

Rawan Almukhtar (*1991, Irak) ist bildender Künstler und Aktivist. In Almukhtar’s Arbeiten verlaufen die Grenzen zwischen künstlerischen und aktivistischen Interventionen oft sehr schmal beziehungsweise gehen fließend ineinander über. In dem großformatigen in Öl gemalten Bild „Untitled” (2023) hält Almukhtar einen flüchtigen Moment fest, der sich wie eine Heimsuchung immer tiefer einschreibt. Mit fluider Bildsprache wird eine emotionale Landschaft von Begegnung und Verlust geschaffen, in der sich die Erfahrungen von Flucht und Transformation in eindrucksvoller Weise vermitteln.

Khaled Barakeh (*1976, Syrien) ist ein Konzeptkünstler, Kulturaktivist und kreativer Vermittler. In seinen Arbeiten „Self portrait of power structure“ und „I haven’t slept for Centuries” bezieht sich Barakeh auf Grenzübertritte, die ein Reisepass gewährt oder unmöglich macht. Der Künstler lässt aus den Stempelabdrücken in seinem Reisepass Holzstempel. Auf einem Papier werden Stempelabdrücke so häufig über- und nebeneinander gesetzt, bis sie sich und alles andere verdecken. Barakeh thematisiert damit, was ein Pass und die Einträge des Grenzübertritts über ein Individuum aussagen.

Parastou Forouhar (*1962, Iran) lebt seit 1991 in Deutschland im Exil. Als Künstlerin und Aktivistin entwickelt sie in ihrem Werk vielfältige Strategien, um Gewaltstrukturen sichtbar zu machen. In ihren grafischen, teils räumlich inszenierten Arbeiten zeigt sie in einer ornamentalen Bildsprache, wie Macht und Ohnmacht, Schönheit und Autorität miteinander verwoben sind. Ihr Langzeitprojekt „Dokumentation“ (seit 1999) widmet sich in Form eines Archivs der Aufklärung des politischen Mordes an ihren Eltern, den iranischen Oppositionellen Dariush und Parvaneh Forouhar.

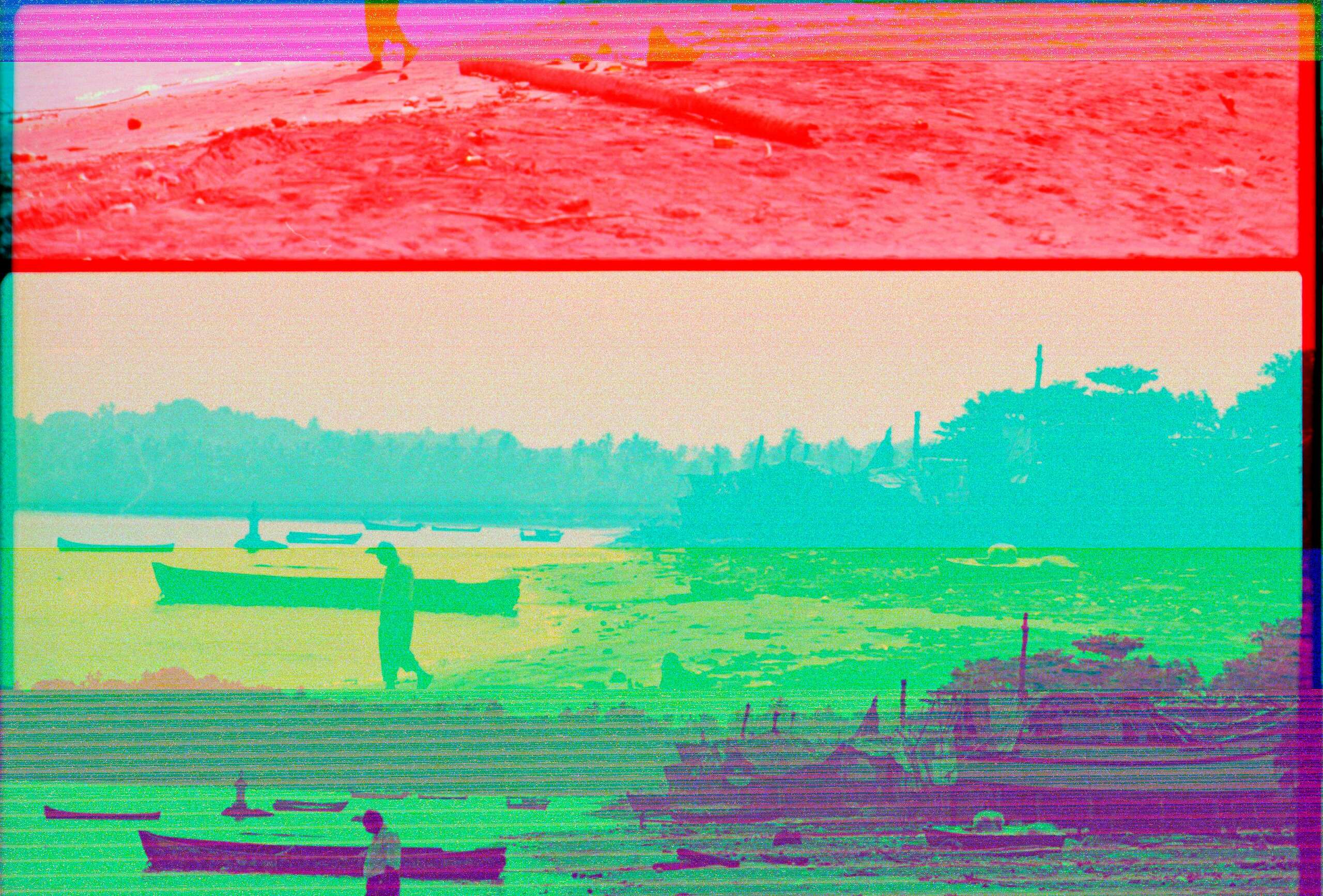

Die anonyme iranische Künstlerin ist eine Installationskünstlerin, deren Projekte sich mit der klassischen persischen Literatur auseinandersetzen. In ihrer Videoarbeit „To be, or to be” (2023) vermittelt sie auf präzise und beeindruckende Art die dislozierende Erfahrung, etwas hinter sich zu lassen. Eine körperlose Stimme, erst sprechend, dann singend, wird zur poetischen Mittlerin zwischen An- und Abwesenheiten, zwischen Performenden und Betrachtenden und zwischen der Dunkelheit und dem wiederständigen Hoffen auf den nächsten Sonnenaufgang.

Eindrücke der Preisverleihung 2023

Das Werk "Sky is no one's ground", im Hintergrund das Werk "Max Beckmann war nicht hier" Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

Cornelia Vossen, Stiftung Exilmuseum Berlin; Farkhondeh Shahroudi, Preisträgerin und Thomas Paulsen, Körber-Stiftung (v.l.n.r.) Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

Cornelia Vossen von der Stiftung Exilmuseum hält die Jurybegründung auf Farkhondeh Shahroudi Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde