Foto: Pavel Danilyuk/Pexels

Wie sich die Haltung der Deutschen zu Technik verändert hat

Wie sich die Einstellungen der Deutschen zu Technik in den letzten Jahren angesichts von Krisen und Debatten verändert haben, hat das TechnikRadar 2024 untersucht. Ausgewertet wurden die Befragungswellen 2017, 2019, 2021 und 2022.

TechnikRadar 2024

Wissenschaftliche Langfassung zu Trends bei Technikeinstellungen, die ausführlich die Methoden, Befunde und Auswertungen einordnet.

Kurzfassung zu Trends bei Technikeinstellungen mit den wichtigsten Befunden

Die Ergebnisse in Kürze

- Trends bei Technikeinstellungen erkennbar

- Sicherung von Arbeitsplätzen hat Priorität

- Deutsche nüchtern und differenziert

- Pandemiebedingte Wahrnehmungen nicht von Dauer

- Beim Klimaschutz scheiden sich Jung und Alt

- Konsumverzicht nicht für alle selbstverständlich

- Wunsch nach Mitsprache nimmt ab

- Fortschritt führt nicht zu höherer Lebensqualität

- Bei Energiefragen entscheidet die Betroffenheit

- Skepsis bei Robotern in der Pflege

- Aufwand und Autonomieverlust befürchtet

- Kaum Durchblick bei Patient:innendaten

- Ärzt:innen-Patient:innen-Verhältnis ändert sich

Trends bei Technikeinstellungen erkennbar

Die Auswertung der bisherigen Erhebungen des TechnikRadar offenbart folgende Trends

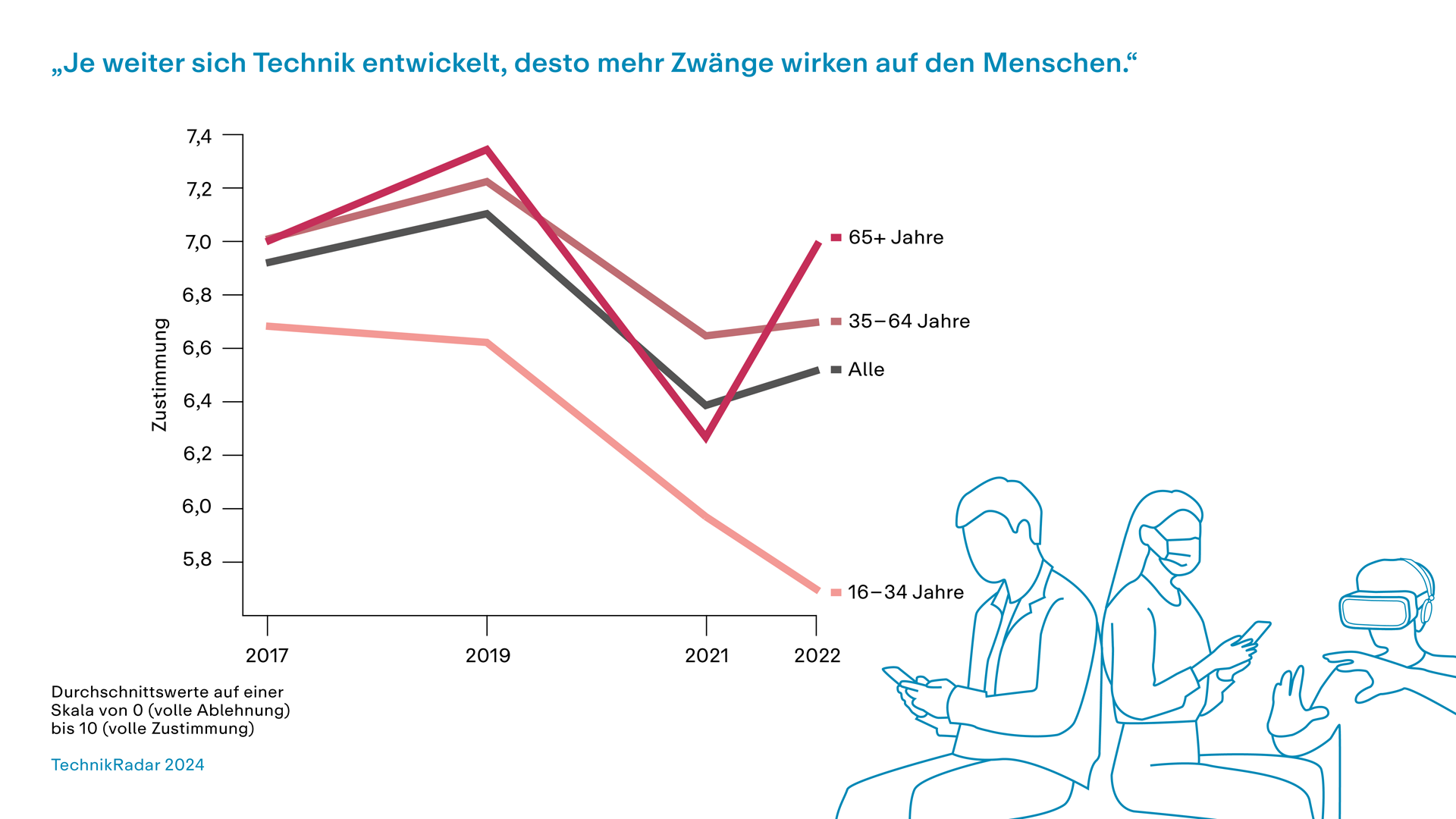

zum Thema „Was die Deutschen über Technik denken“: Die Bedeutung des Einflussfaktors Alter hat zwischen 2017 und 2022 deutlich zugenommen. Jüngere zeigten sich dabei weniger technikkritisch, aber auch weniger bereit zu Einschränkungen zugunsten der Umwelt. Genderunterschiede haben sich deutlich abgeschwächt, bestehen grundsätzlich aber weiter. Frauen zeigten beispielsweise eine deutlich größereBereitschaft, zum Wohle der Umwelt ihren Konsum einzuschränken. Die formale Bildung beeinflusst die Erwartung, dass Technik langfristig zu immer größeren Problemen führen wird. Akademisch gebildete Menschen befürchten eine solche Entwicklung seltener als Personen ohne akademische Bildung. Die Einschätzungen zwischen Ost- und Westdeutschland haben sich im Verlauf der Erhebungen angenähert, stärker als zwischen Menschen auf dem Land und in der Stadt. Gleichwohl unterscheidet sich die Einschätzung bei Klimafragen noch immer deutlich. Der konkrete Anwendungskontext einer technologischen Innovation beeinflusst die Wahrnehmung von Technik besonders stark: Roboter in der Pflege werden zum Beispiel deutlich kritischer gesehen als Roboter im Bau.

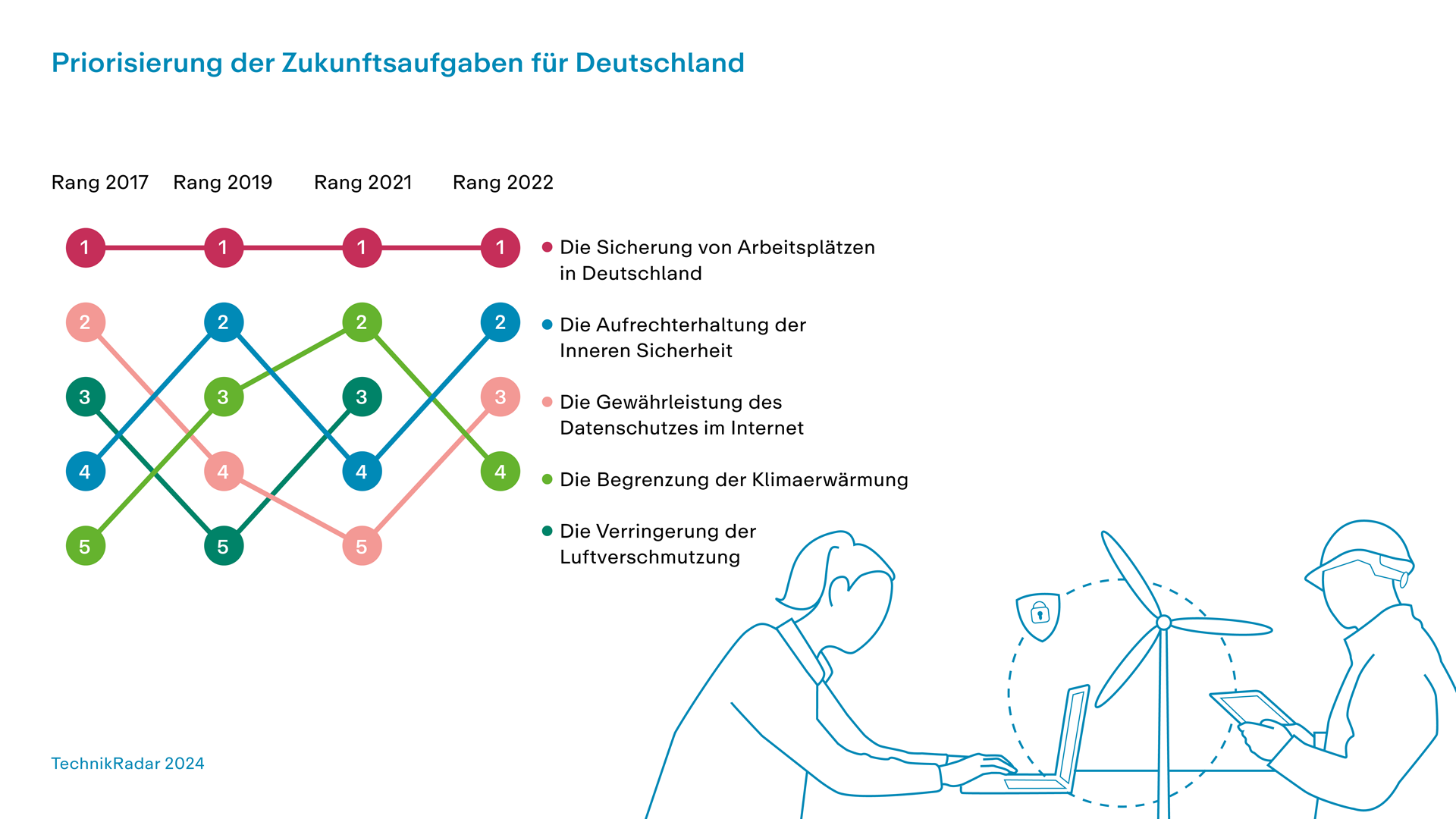

Sicherung von Arbeitsplätzen hat Priorität

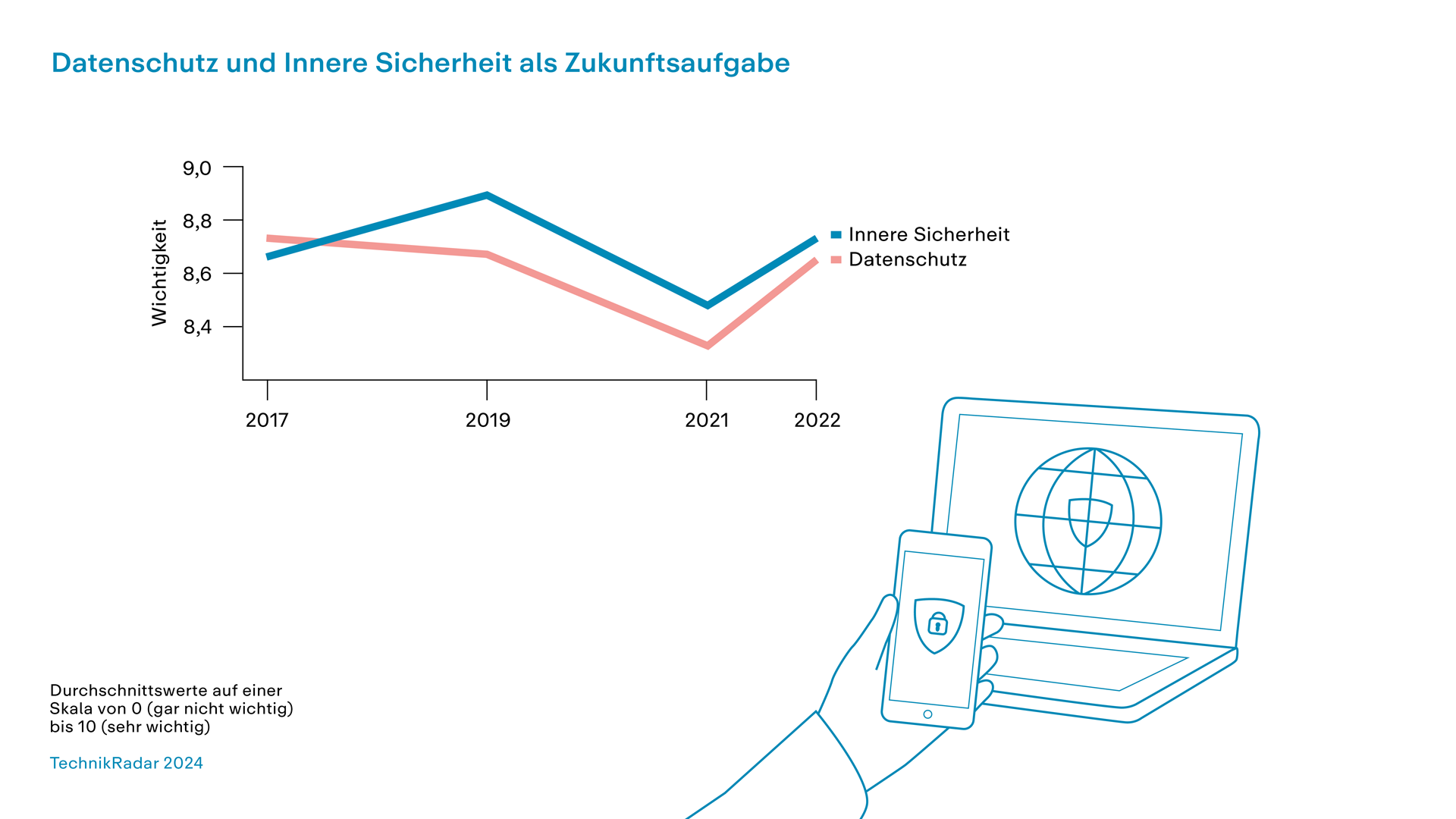

Die Sicherung von Arbeitsplätzen belegt von Beginn der Befragungen an Platz 1 der wichtigsten Zukunftsaufgaben für Deutschland. Anderen Aufgaben messen die Befragten ebenfalls eine hohe Bedeutung bei, jedoch gibt es immer wieder Wechsel auf den Spitzenpositionen. Deutlich wird das an der Begrenzung der Klimaerwärmung: 2017 noch auf Platz 5, lag das Thema 2021 auf Platz 2, um 2022 wieder auf Platz 4 abzurutschen. Die Befragten reagieren hier auf die großen gesellschaftlichen Debatten zur Coronapandemie, zum Heizungsgesetz oder zum Umgang mit gestiegenen Energiepreisen. Die Bewertungsunterschiede zwischen den Altersgruppen sowie die zwischen akademisch und nicht akademisch Gebildeten sind bei der Wichtigkeit der Themen Innere Sicherheit, Datenschutz und Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland seit 2017 tendenziell gewachsen. Frauen und Männer sowie Ost- und Westdeutsche haben sich bei der Einschätzung der Zukunftsaufgaben eher angenähert. Die geringsten Annäherungen zeigen sich beim Klimaschutz.

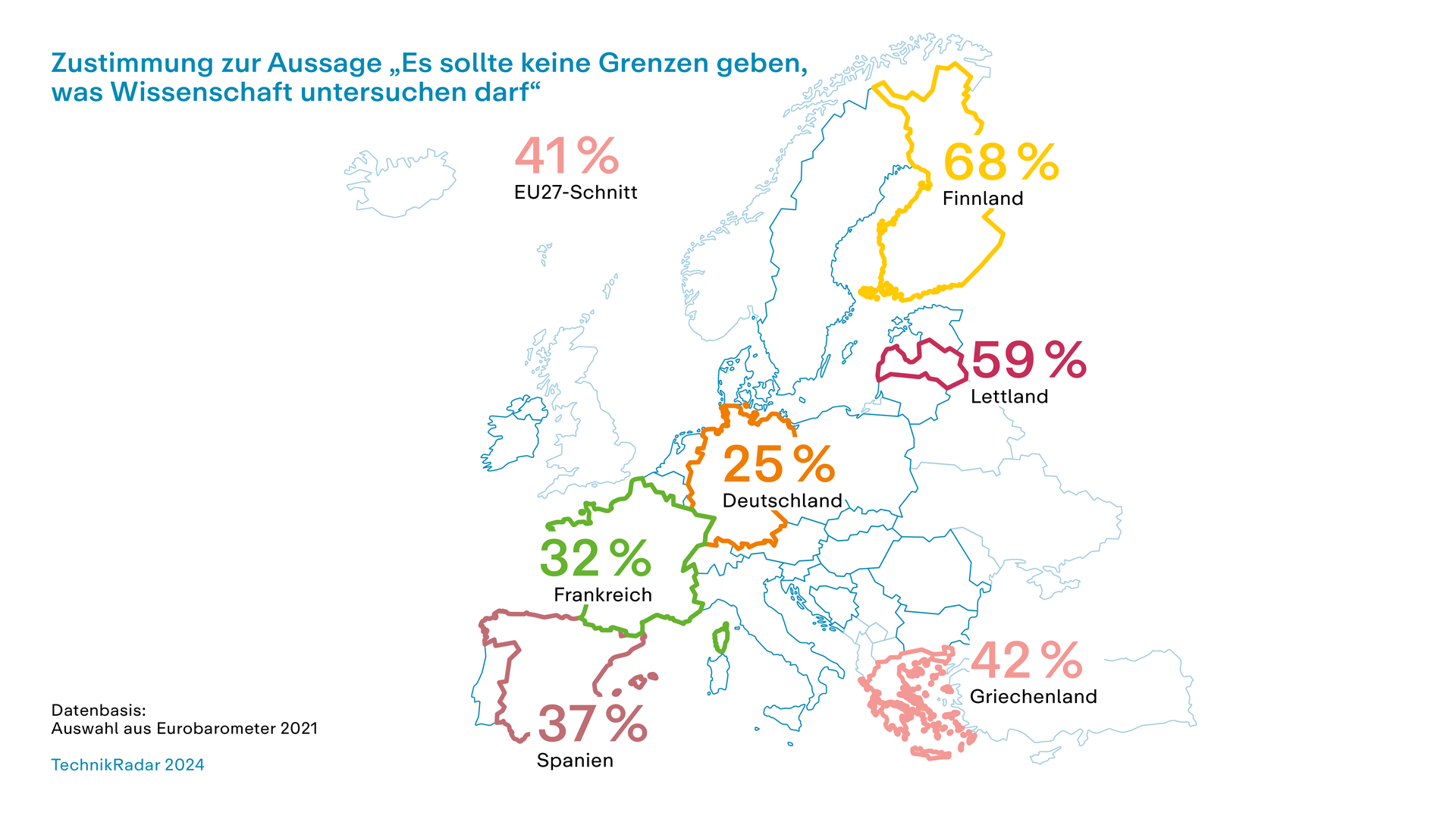

Deutsche nüchtern und differenziert

Das Klischee der angeblich besonders technikfeindlichen Deutschen ist weit verbreitet. Tatsächlich zeigen sich die Deutschen im Vergleich mit dem europäischen Durchschnitt über den Zeitraum der bisherigen Erhebungen des TechnikRadar kritischer und differenzierter, was das Problemlösungspotenzial von Technik und das Postulat der unbeschränkten Forschungsfreiheit angeht. Besonders euphorische wie auch sehr pessimistische Einstellungen gegenüber technischen Entwicklungen sind in den letzten Jahren zurückgegangen. Insgesamt lässt sich die Entwicklung hin zu einer stärker anwendungsbezogenen Differenzierung beobachten. Die Deutschen stehen technologischer Innovation heute im Kern offen gegenüber, prüfen aber zugleich kritisch, ob sich eine Innovation in der Anwendung auch tatsächlich bewährt. Auffällig ist, dass sich die Deutschen im europäischen Vergleich als etwas technikoptimistischer erweisen, was die langfristigen Folgen des technischen Fortschritts betrifft.

Pandemiebedingte Wahrnehmungen nicht von Dauer

Die Aufrechterhaltung der Inneren Sicherheit und der Schutz persönlicher Daten im Internet genießen in der Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung von Beginn der Befragungen im TechnikRadar an eine hohe Bedeutung. Doch zeigen die Befragungsergebnisse für 2021 bei beiden Themen einen deutlichen Knick nach unten: Der Aussage „Durch die Corona-Pandemie ist deutlich geworden, dass das Thema Datenschutz praktische Problemlösungen zu sehr erschwert“ stimmten 2021 mehr als die Hälfte (52,2 %) „voll und ganz“ oder „eher zu“, und nur rund jede siebte befragte Person (14,6 %) stimmte ihr „eher nicht“ oder „gar nicht zu“. Weniger Wohnungseinbrüche und Diebstähle während der Pandemie haben zudem wohl die Gewichtung des Themas Innere Sicherheit im Jahr 2021 deutlich reduziert. Diese Veränderung im Meinungsbild war allerdings nicht von Dauer: Mit Rücknahme der Einschränkungen wurden die negativen Auswirkungen der Präventionsmaßnahmen breit diskutiert. Die Prioritäten in Debatten verschoben sich, auch hin zur Notwendigkeit von mehr Klimaschutz. Wie die Befragungsergebnisse für 2022 deutlich zeigen, gewannen vor allem Innere Sicherheit und Datenschutz mit Ende der Pandemie wieder an Bedeutung.

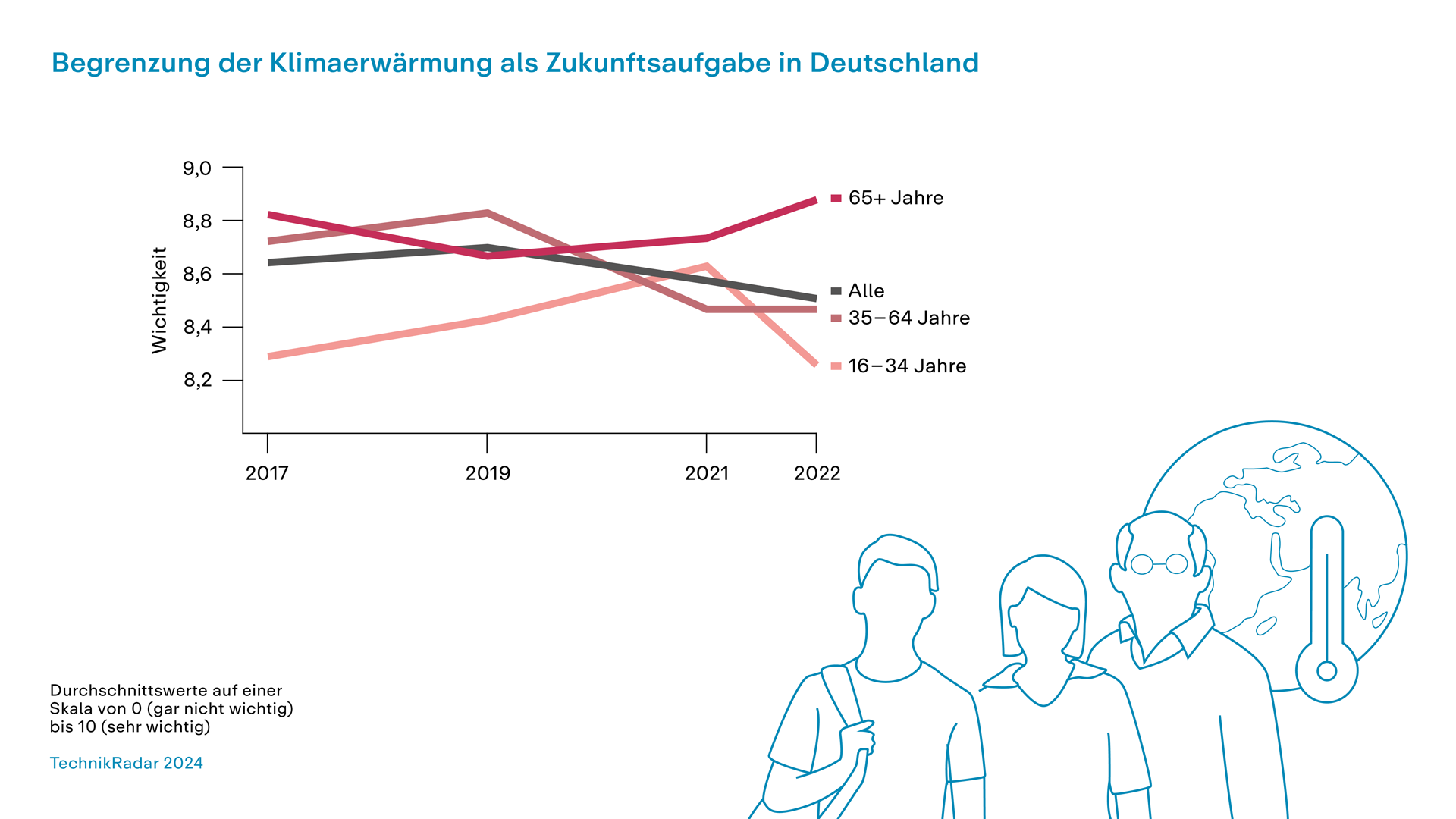

Beim Klimaschutz scheiden sich Jung und Alt

Die Klimaerwärmung zu begrenzen war den Deutschen zwischen 2017 und 2022 ein konstant wichtiges Anliegen. Im europäischen Vergleich stellt die Entwicklung in Deutschland aber eine Besonderheit dar: Europaweit sind sich die Altersgruppen in ihrer Einschätzung der Wichtigkeit, die Klimaerwärmung zu begrenzen, einig. In Deutschland unterscheiden sich die Altersgruppen dagegen deutlich stärker. Die jüngste Gruppe (16- bis 34-Jährige) verhält sich gegenläufig zur ältesten (über 65-Jährige): Während in der ersten Gruppe die Wichtigkeit der Aufgabe über die Jahre zunächst zugenommen hatte, ist sie 2022 wieder deutlich gesunken und liegt unter dem Ausgangswert. Dies ist insbesondere auf die stark abnehmende Priorität bei den 16- bis 24-Jährigen zurückzuführen. Ganz anders bei den Ältesten: Insbesondere die über 75-Jährigen priorisieren seit 2019 die Begrenzung der Klimaerwärmung immer stärker. Mutmaßlich äußert sich die unterschiedliche Bewertung der in Deutschland verhandelten Lösungen zum Umgang mit dem Klimawandel – Ausstieg aus der Kernenergie und starke Förderung der Erneuerbaren Energien – in dieser gegenläufigen Bewertung.

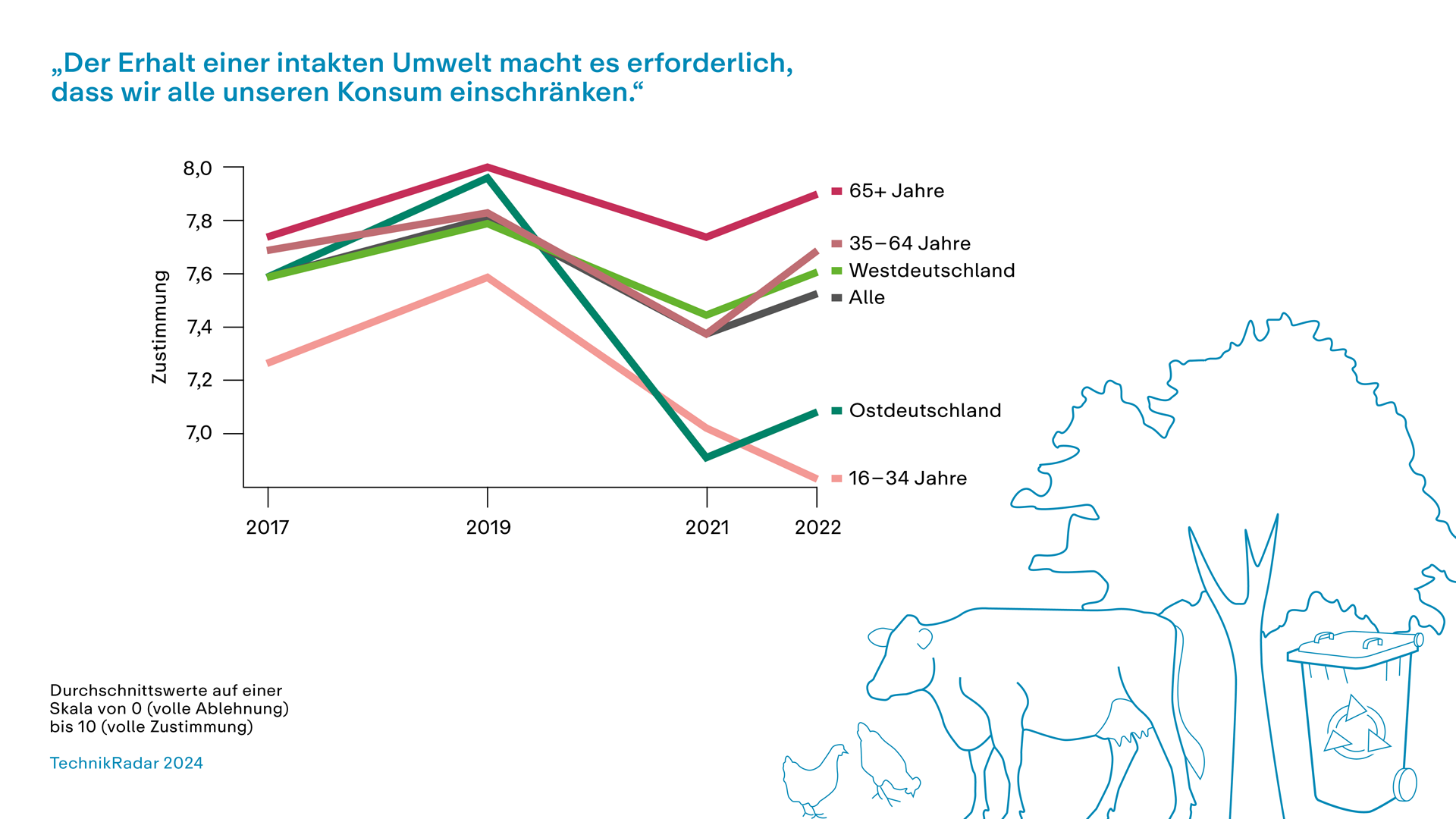

Konsumverzicht nicht für alle selbstverständlich

Die Umwelt zu erhalten und Ökosystemkapazitäten nicht überzustrapazieren ist ein entscheidendes Element globaler Klima- und Nachhaltigkeitsstrategien. Dass Konsumverzicht einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, haben konstant rund drei Viertel der Befragten zwischen 2017 und 2022 so gesehen: Während sich Frauen und Männer sowie akademisch und nicht akademisch Gebildete in ihrer Einschätzung im Verlauf der Befragungswellen angenähert haben, sind wachsende Abweichungen zwischen den Altersgruppen sowie zwischen Ost- und Westdeutschen festzustellen. Neben dem starken Rückgang der Zustimmung in Ostdeutschland ist auch der Rückgang in der jüngsten Altersgruppe bemerkenswert. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass die Gruppe der 16- bis 24-Jährigen am deutlichsten vom Gesamtdurchschnitt nach unten abgewichen ist (6,49 versus 7,52); der Abstand hat sich seit 2017 damit mehr als verdoppelt. Der Umstand, dass Jüngere einen kleineren ökologischen Fußabdruck und Ostdeutsche einen geringeren Energieverbrauch aufweisen, könnte hinter deren rückläufiger Zustimmung stecken. Angesichts dieser gesellschaftlichen Ungleichverteilung wird es offenbar als ungerecht wahrgenommen, wenn alle ihren Konsum in gleichem Ausmaß reduzieren sollen.

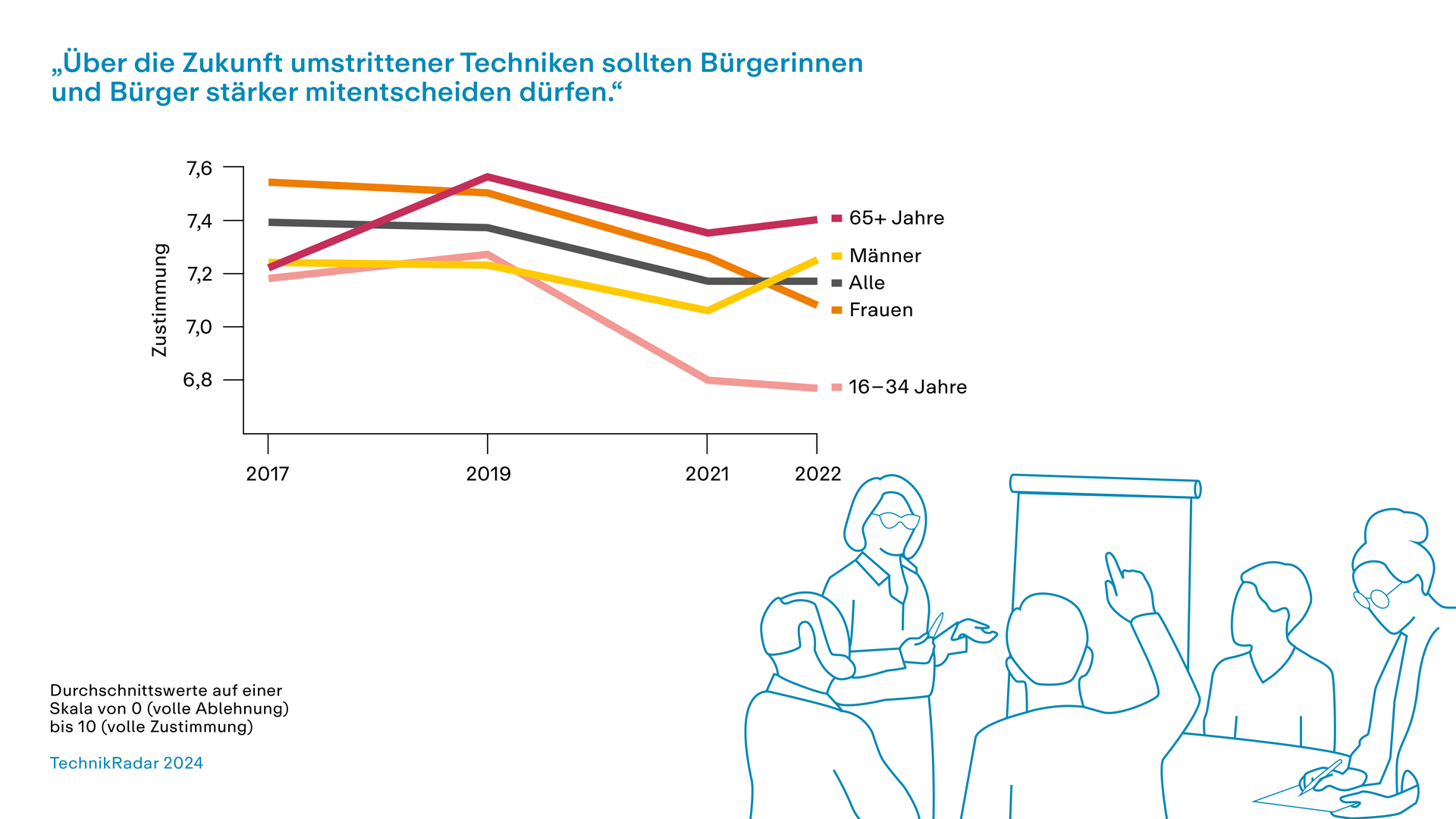

Wunsch nach Mitsprache nimmt ab

Die Corona-Warn-App und Impfung wurden bei ihrer Einführung und auch danach öffentlich intensiv diskutiert und erklärt. Infolgedessen fühlten sich die Deutschen mehrheitlich zu diesen Themen von der Regierung ausreichend informiert. Zwar stieg das Vertrauen in Entscheider seit 2019 kontinuierlich an, dennoch lag es 2022 noch immer unterhalb des Werts der ersten Befragung im Jahr 2017. Besser informiert und vermutlich an pragmatischen Lösungen orientiert, nahm der Wunsch nach mehr bürgerschaftlicher Mitbestimmung bei Themen im Bereich Wissenschaft und Technik ab – sowohl in Europa als auch in Deutschland. Nicht in allen Gruppen sinkt der Wunsch nach Beteiligung gleichermaßen. Bei den 16- bis 34-Jährigen geht er deutlich zurück, bei den über 65-Jährigen nimmt er eher zu. Forderten anfangs noch mehr Frauen Mitbestimmung ein, so nahm deren Wunsch kontinuierlich ab, sodass diese in der Befragung nach der Coronapandemie (2022) deutlich von den Männern überholt wurden.

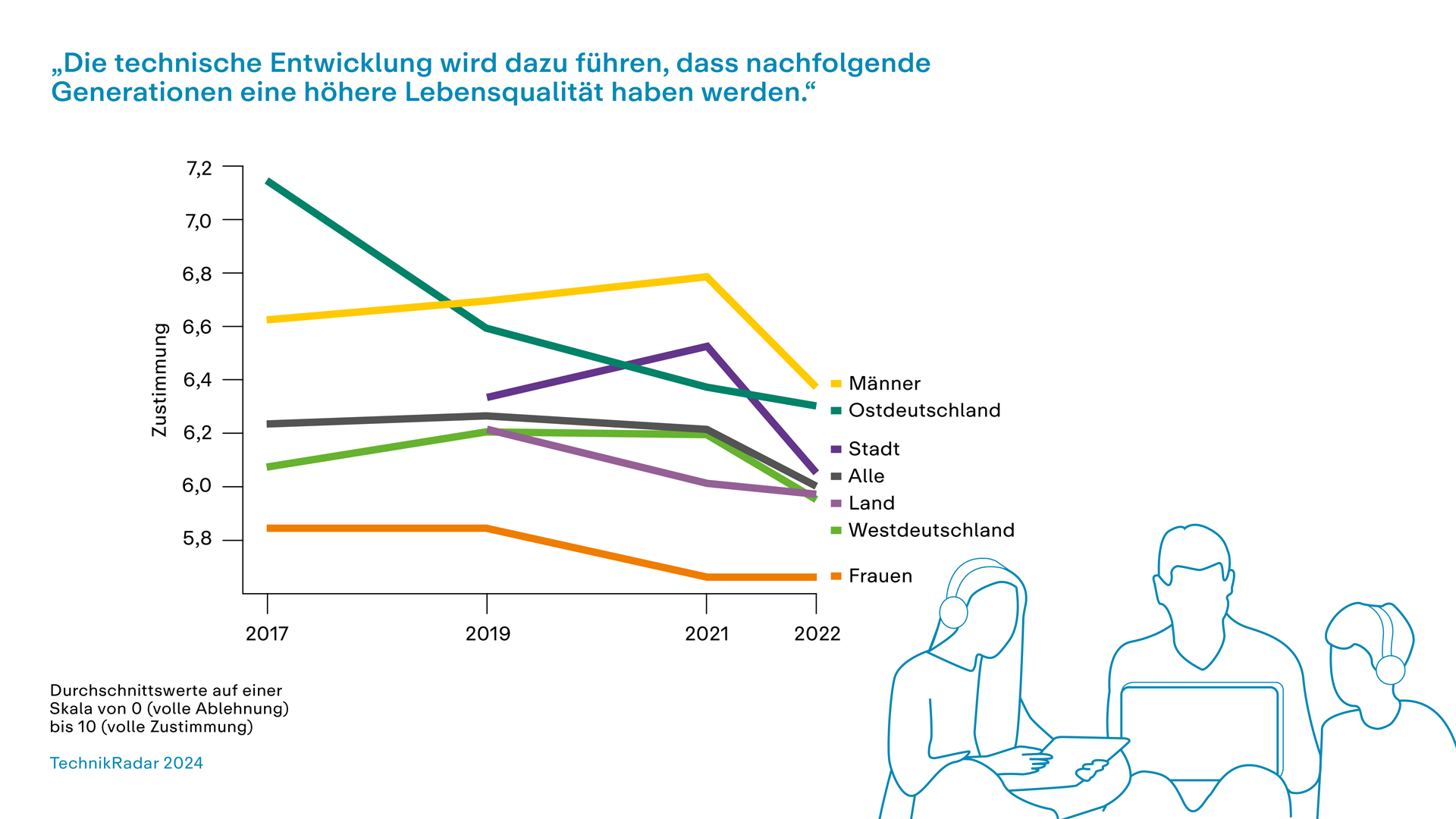

Fortschritt führt nicht zu höherer Lebensqualität

Die Deutschen glauben immer weniger daran, dass technischer Fortschritt auch zu einer höheren Lebensqualität für nachfolgende Generationen führen werde. Die Zustimmung zu dieser Aussage sinkt im Laufe der vier Erhebungen in Deutschland in allen Gruppen, besonders deutlich bei Männern sowie in der jüngsten und der ältesten Gruppe. Dennoch zeigt sich im europäischen Vergleich, dass die Deutschen die langfristigen Folgen des technischen Fortschritts überdurchschnittlich optimistisch einschätzen. Aber auch hier ist klar erkennbar: Der Anteil derer, die die Entwicklungen skeptisch sehen, hat kontinuierlich zugenommen. Diese, wenn auch langsame Erosion einer der zentralen Prämissen unserer Gesellschaft ist auch in anderen Feldern des Zusammenlebens nachweisbar.

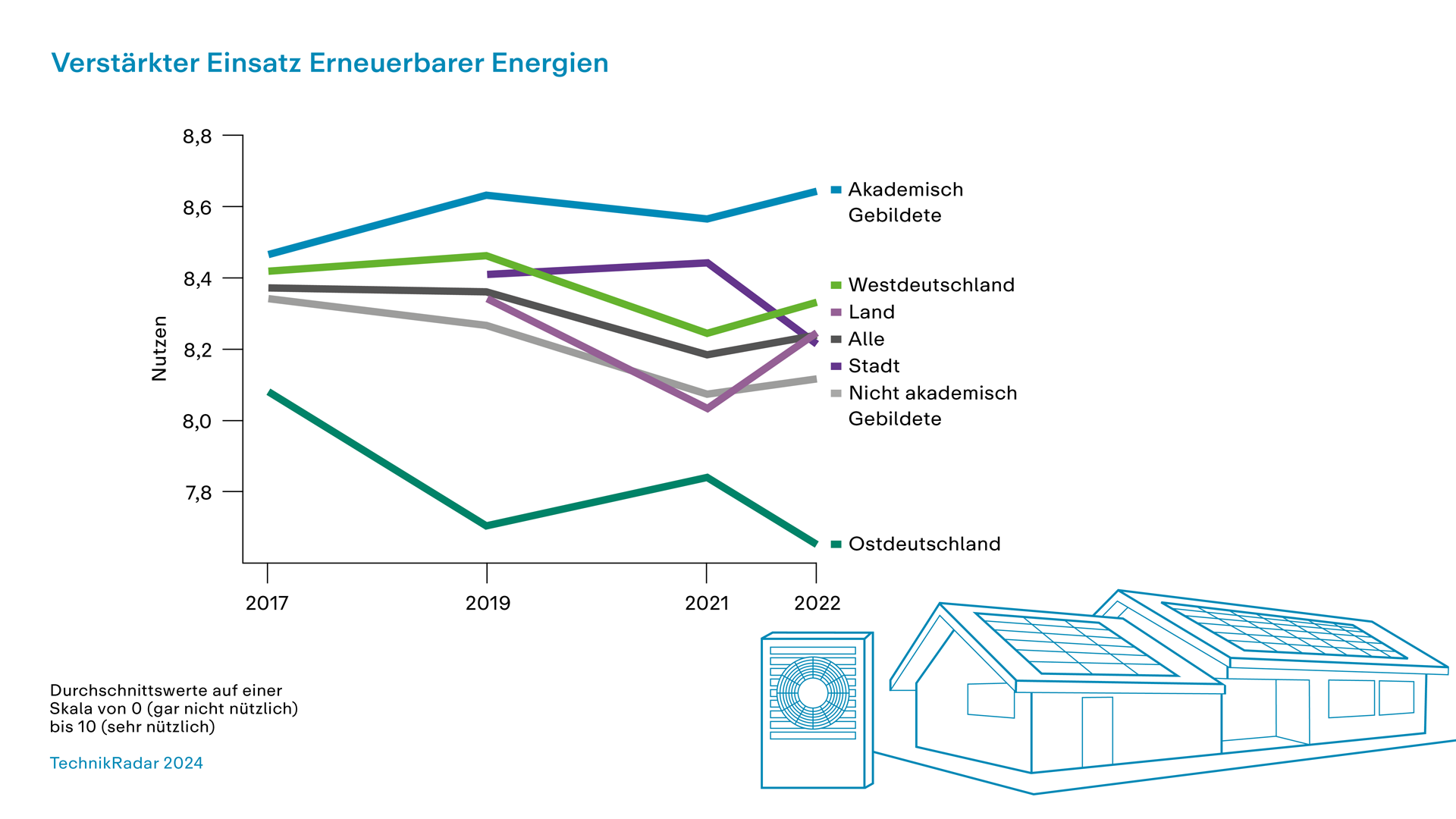

Bei Energiefragen entscheidet die Betroffenheit

Alle Bevölkerungsgruppen bewerten Erneuerbare Energien als die nützlichste unter den befragten Technologien. Tendenziell beurteilten akademisch Gebildete, Frauen, Menschen die in der Nähe von Großstädten wohnen sowie Westdeutsche – und vor 2022 auch Jüngere – den Nutzen eines verstärkten Einsatzes Erneuerbarer Energien höher als die jeweilige Vergleichsgruppe. Dennoch gibt es einige Veränderungen zwischen den Gruppen zu beobachten: Die Einschätzungen von Stadt und Land sowie von Männern und Frauen glichen sich im Verlauf immer stärker an. Dagegen vergrößerten sich die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland bis 2022 wieder, nachdem sich beide Gruppen in ihrer Einschätzung zwischen 2017 und 2021 einander angenähert hatten. Die persönliche Betroffenheit durch steigende Strom- und Energiepreise im Jahr 2022 hatte hierbei vermutlich einen starken Einfluss. Besonders die Einstellung der über 65-Jährigen lässt einen Wandel erkennen: Für den Beginn der Befragungswellen zeigt sich bei dieser Gruppe noch die geringste Nutzenbewertung. Bis 2022 ist dieser Wert dann deutlich angestiegen; er liegt in diesem Jahr höher als bei den anderen Altersgruppen und als in den Jahren zuvor – vermutlich da Erneuerbare Energien als günstig und sicher wahrgenommen werden.

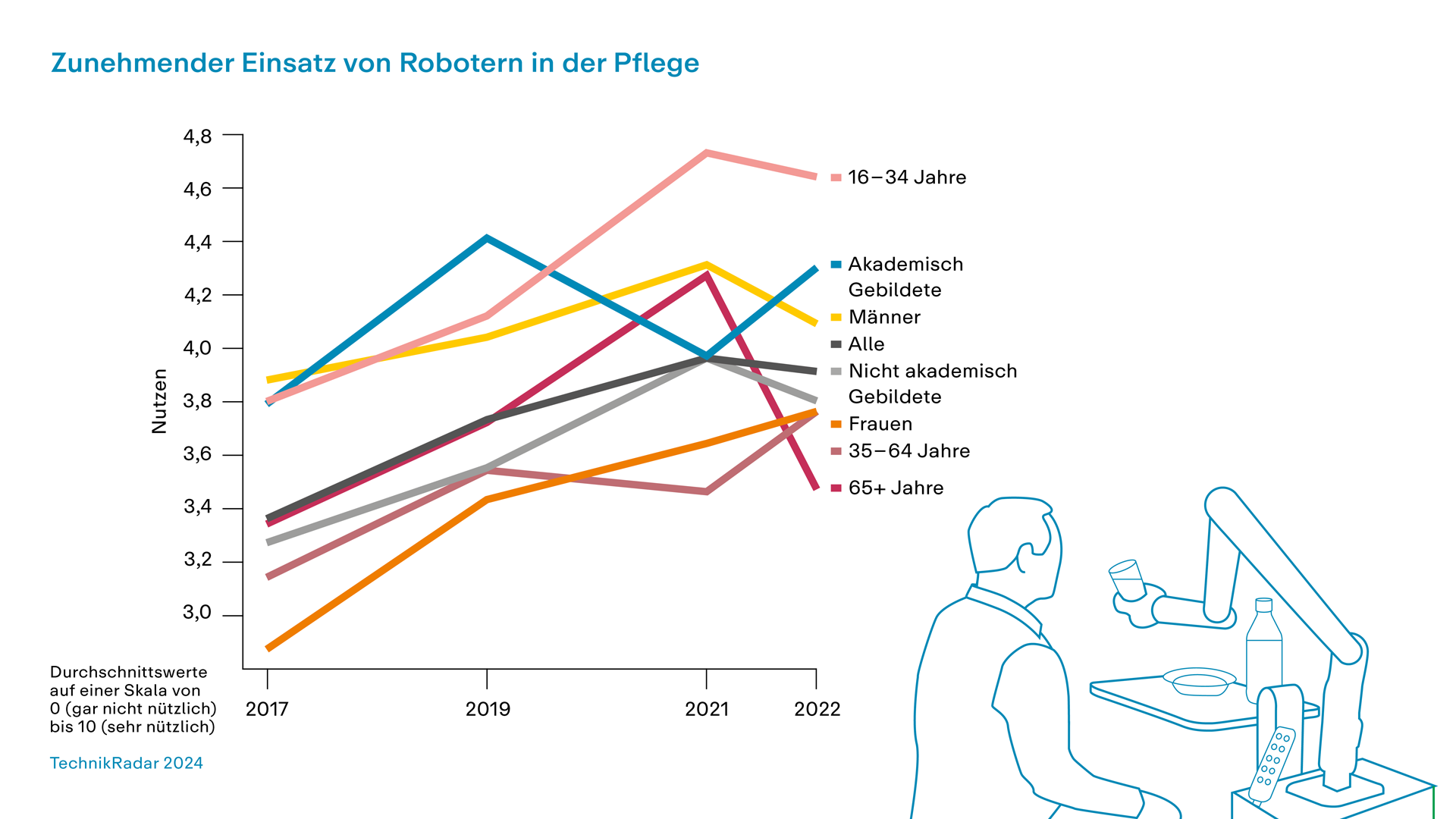

Skepsis bei Robotern in der Pflege

Der Einsatz von Robotern zur Betreuung pflegebedürftiger Menschen war über alle Erhebungswellen des TechnikRadar hinweg die einzige technische Entwicklung, die jeweils mit einem höheren Risiko als Nutzen bewertet wurde. Zudem wird hier der Nutzen am niedrigsten bewertet, das Risiko hingegen am höchsten. Lediglich gentechnische Maßnahmen zur Sicherung der Lebensmittelversorgung werden im Verlauf der Befragungen ähnlich kritisch wahrgenommen. Dennoch nimmt im zeitlichen Verlauf die positive Nutzenbewertung zu, während gleichzeitig die Bewertung des Risikos sinkt. Befürchtet werden insbesondere der Verlust menschlicher Zuwendung für Pflegebedürftige und eine Zukunft, in der sich nur noch Wohlhabende menschliche Pflege leisten könnten. Unter bestimmten Umständen sieht eine Mehrheit dennoch auch Chancen, nämlich dass durch die Übernahme von einfachen Routineaufgaben Kapazitäten frei würden, mit denen sich Pflegekräfte besser den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten widmen könnten. Die Werte der Jüngeren und die der Älteren unterscheiden sich gleichwohl stets deutlich: Die auf Pflegeleistungen eher angewiesenen Älteren fürchten wohl mutmaßlich eine Entmenschlichung, während sich Jüngere vielleicht Arbeitserleichterungen und Entlastungen bei Routinetätigkeiten erhoffen.

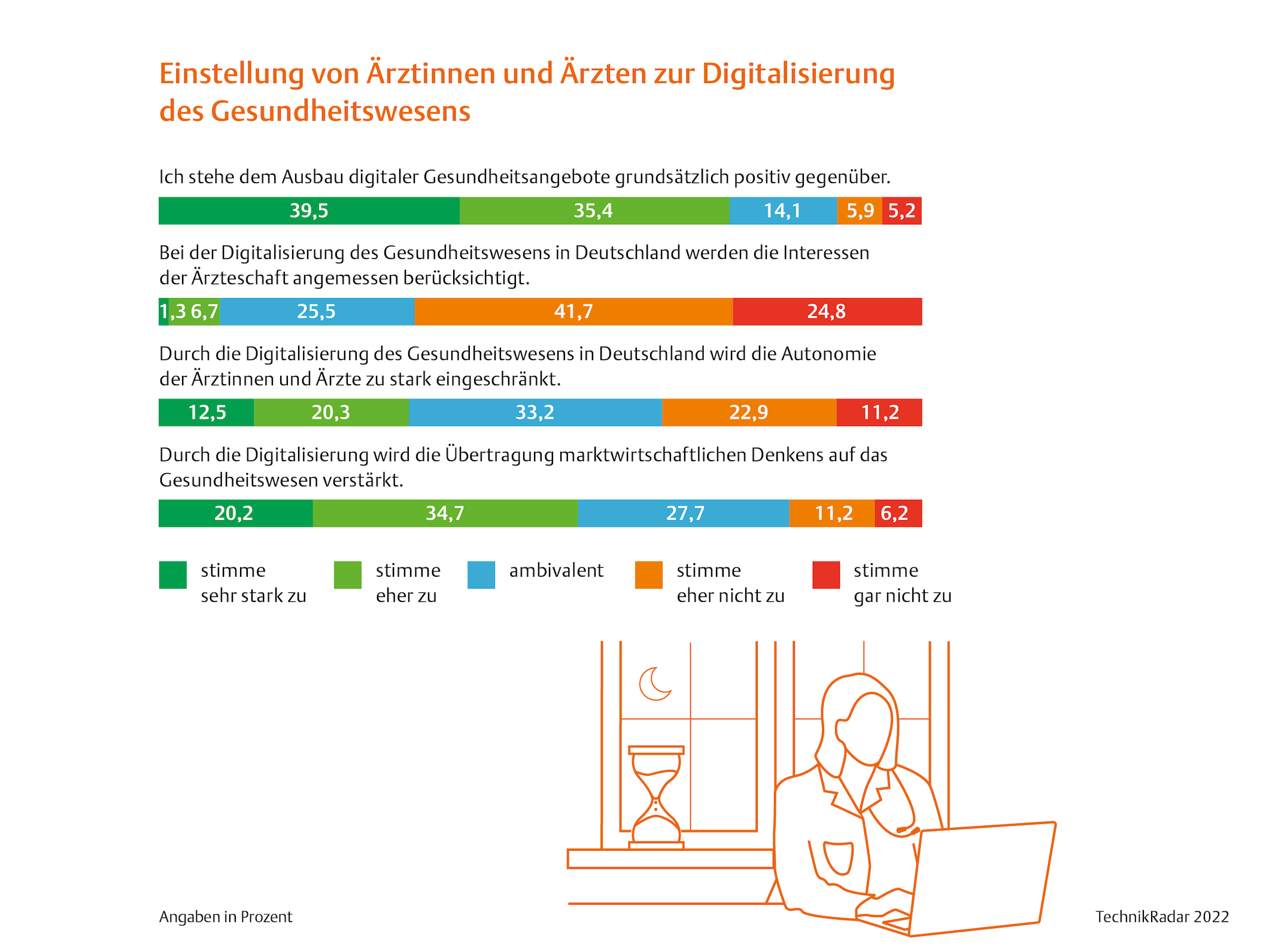

Aufwand und Autonomieverlust befürchtet

Grundsätzlich sind Ärzt:innen offen für die Digitalisierung des Gesundheitssystems. Drei Viertel (75 %) halten den Ausbau digitaler Gesundheitsangebote grundsätzlich für eine positive Entwicklung. Wenig überraschend ist, dass jüngere Mediziner:innen der Digitalisierung aufgeschlossener gegenüberstehen als ältere. Doch das zunehmend digitale Gesundheitswesen hat in den Augen der Ärzt:innen auch Schattenseiten: 67 % der Befragten sehen bei der Digitalisierung die Interessen der Ärzteschaft nicht angemessen berücksichtigt. 34 % befürchten zudem, dass ihre Autonomie zu stark eingeschränkt wird. Kritisch gesehen werden auch die organisatorischen Nebenwirkungen der Digitalisierung: Fast drei Viertel (72 %) der befragten Ärzt:innen beklagen, dass sich der Dokumentationsaufwand eher oder stark vergrößert habe. Mehr als die Hälfte der Ärzt:innen (55 %) ist außerdem der Meinung, durch die Digitalisierung werde der Einfluss marktwirtschaftlichen Denkens auf das Gesundheitswesen verstärkt.

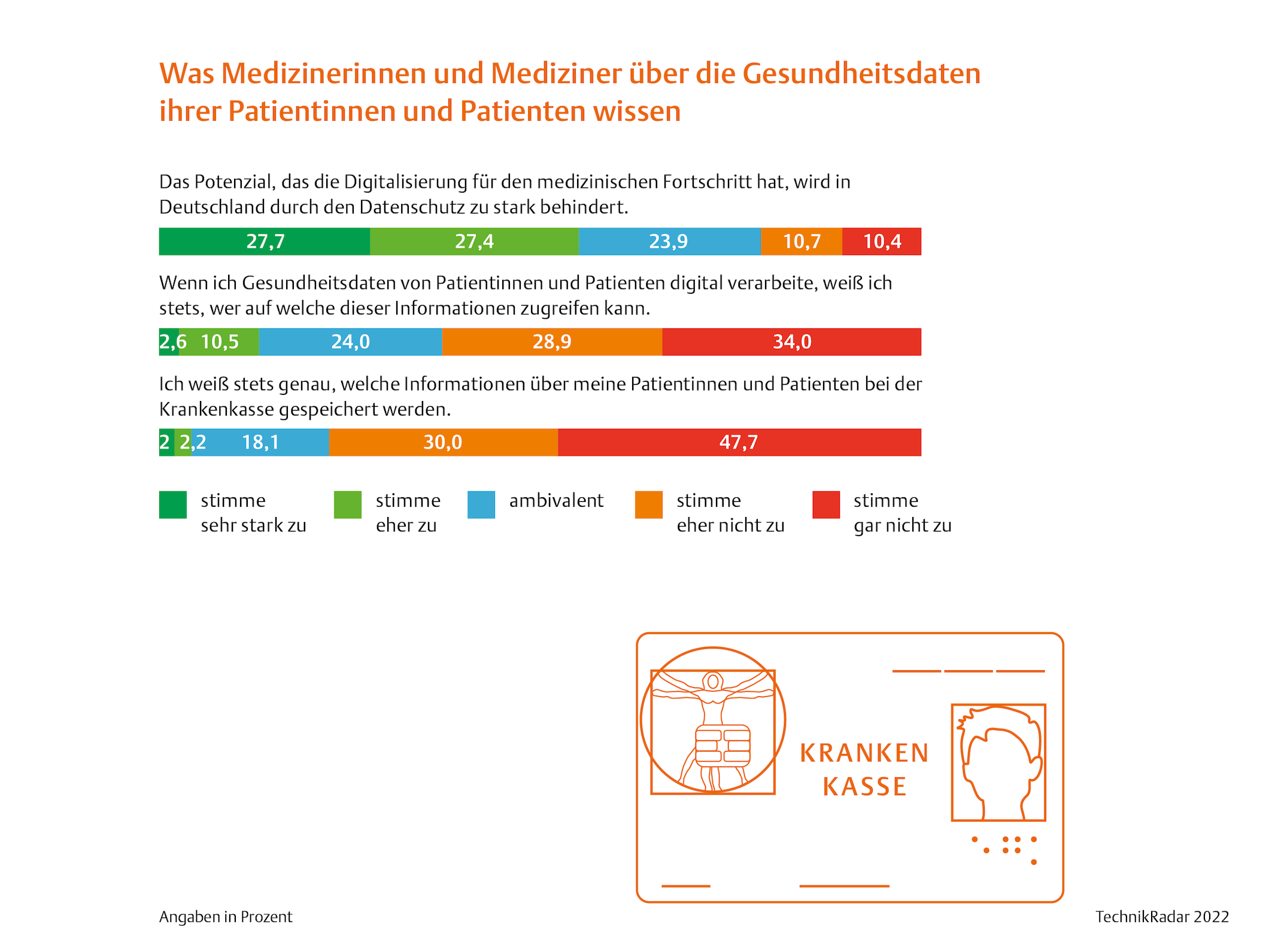

Kaum Durchblick bei Patient:innendaten

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens stellt auch Ärzt:innen vor neue Herausforderungen. Wenn es um den Umgang mit digitalen Patient:innendaten geht, sind viele überfordert. Mehr als die Hälfte der befragten Mediziner:innen (55 %) meint zwar, dass der Datenschutz in Deutschland den medizinischen Fortschritt behindere. Doch gleichzeitig haben nur 4 % einen genauen Überblick darüber, welche Daten ihrer Patient:innen von den Krankenkassen gespeichert werden. Die Ursache dieser Unwissenheit mag darin liegen, dass Krankenkassen Informationen über ihre Versicherten auch auf anderem Weg einholen können als über Ärzt:innen. Aber auch wenn Ärzt:innen selbst Gesundheitsdaten ihrer Patient:innen digital verarbeiten, weiß nicht einmal jede bzw. jeder siebte von ihnen (13 %), wer auf welche dieser Informationen zugreifen kann.

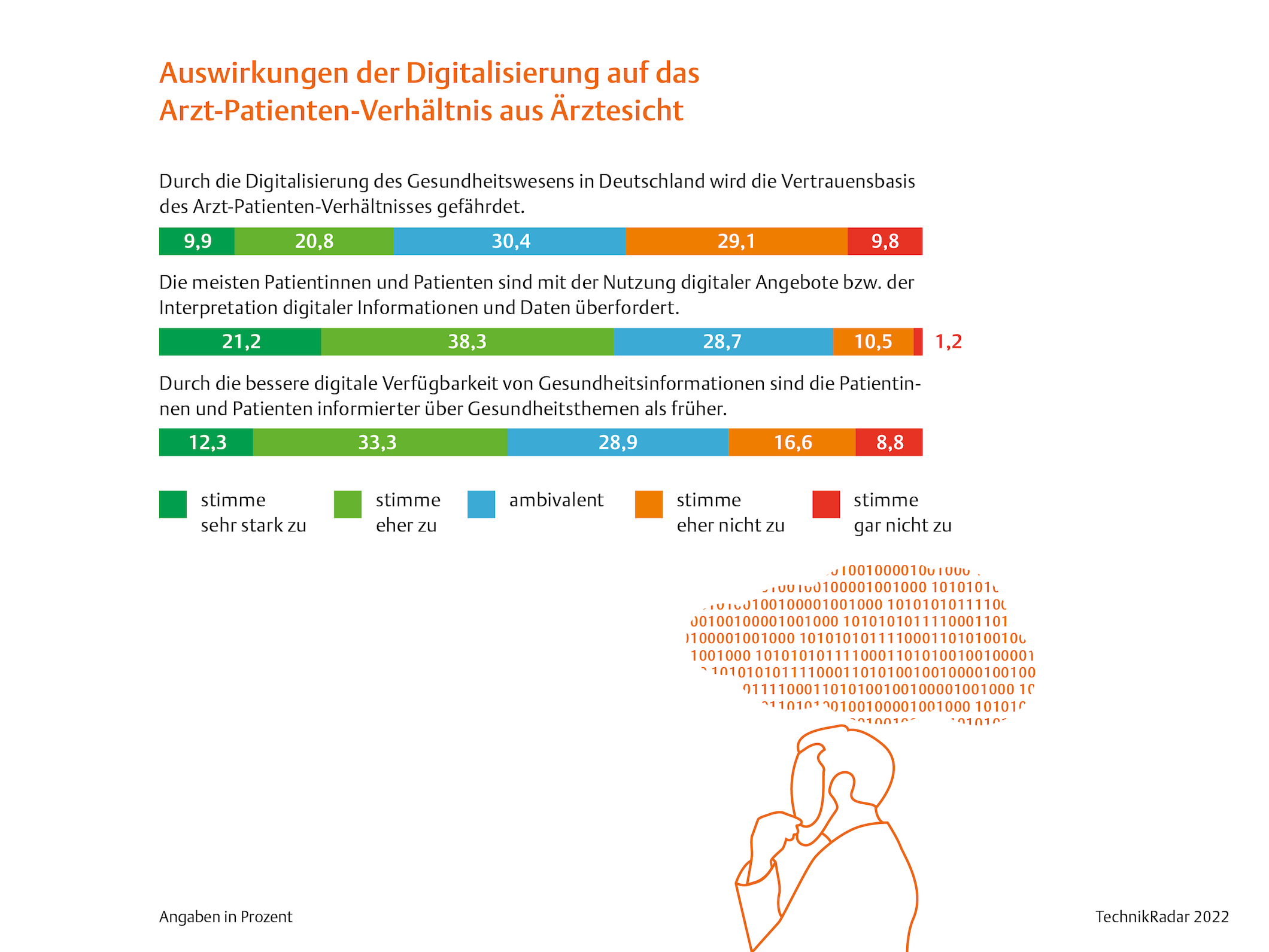

Ärzt:innen-Patient:innen-Verhältnis ändert sich

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens eröffnet Patient:innen eine Fülle neuer Möglichkeiten: Gesundheits-, Fitness- und Ernährungs-Apps ermöglichen einen gesünderen Lebensstil; die Recherche im Internet hilft, Informationen zu finden, noch bevor ein Arzt oder eine Ärztin konsultiert wird – und auch danach, um Diagnosen zu prüfen. Doch was halten Ärzt:innen von der neuen digitalen Gesundheitskompetenz ihrer Patient:innen? Das TechnikRadar zeigt: Die Begeisterung der Mediziner:innen hält sich in Grenzen. Fast ein Drittel der Befragten (31 %) meint, die Digitalisierung gefährde das Vertrauen im Ärzt:innen-Patient:innen-Verhältnis. Nur knapp die Hälfte (45 %) stimmt der Aussage zu, dass die bessere digitale Verfügbarkeit von Gesundheitsinformationen zu besser informierten Patient:innen führt. Gleichzeitig meint eine Mehrheit (60 %), dass die meisten Patient:innen mit der Nutzung digitaler Angebote und deren Interpretation überfordert sind.