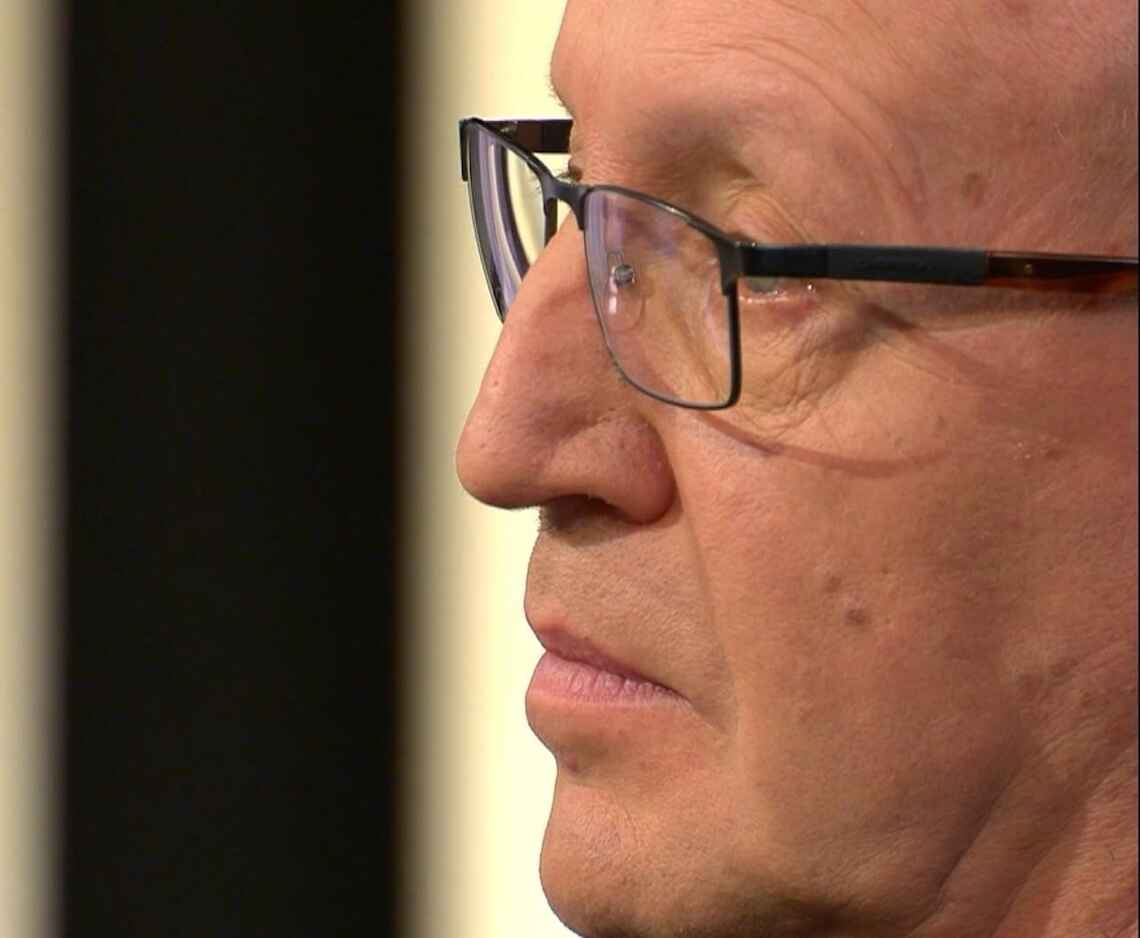

Foto: WSB Bayern / Kurt Otto

„Das hätte mein Preis sein können"

Der Fall Aiwanger ist seit Tagen in den Schlagzeilen. Im Zentrum steht ein antisemitisches, den Holocaust verhöhnendes Flugblatt aus den 1980er Jahren. Das Flugblatt ist als Wettbewerbsaufruf formuliert und verhöhnt unverkennbar auch den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Dessen Ausschreibungen zum Alltag im Nationalsozialismus waren damals vielerorts eine Initialzündung für die Auseinandersetzung mit lokaler NS-Geschichte.

Wir haben mit Matthias Heyl gesprochen, dem Leiter der Bildungsabteilung der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. In Hamburg-Harburg aufgewachsen, nahm er als Jugendlicher in den 1980er Jahren selbst dreimal am „Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte“, dem heutigen Geschichtswettbewerb, teil. Für seine Beiträge zur nationalsozialistischen Verfolgungsgeschichte der Jüdinnen und Juden in Harburg sowie zu den Ermittlungen im Synagogenprozess 1945 bis 1949 wurde er mehrfach ausgezeichnet. 1985 erhielt er einen Drohbrief in ähnlichem Tonfall wie das aktuell diskutierte Flugblatt.

Herr Heyl, Sie haben sich an allen drei Ausschreibungen zum Alltag im Nationalsozialismus und zur Nachkriegsgeschichte beteiligt. Welche Bedeutung hatte der Geschichtswettbewerb für Sie?

Ich bin von meinem Geschichtslehrer auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht worden und für mich stand schnell fest, dass ich zur Geschichte der Jüdinnen und Juden in Harburg forschen wollte. Die Quellenlage war damals eher rudimentär, es gab wenig Literatur. Im Hamburger Staatsarchiv war der Wettbewerb aber schon bekannt, hier habe ich schnell Akten erhalten, Deportationslisten, Zeitungsartikel – über diese stieß ich dann bald auf erste Zeitzeug:innen, Überlebende des Holocaust. Der Kontakt zu Überlebenden und mit ihnen zu arbeiten prägt mich bis heute.

Haben Sie bei Ihren Forschungen Vorbehalte erlebt?

Die Lokalzeitung hat erst zögerlich reagiert, als ich nach Artikeln auch von 1938 fragte. Später erhielt ich aber auch von dort Zuspruch, man händigte mir z.B. eine handschriftliche Sondermeldung über das für den Pogrom als Vorwand genommene Attentat aus, die als Aufforderung zur Synagogen- und Friedhofsschändung gelesen werden kann. Abfällige Bemerkungen kamen erst später, als ich für meine Beiträge Preise erhalten hatte, etwa von rechts eingestellten Mitschülern. Die Reaktion auf meine Beiträge war ambivalent. Einerseits gab es großes Interesse, die Beiträge wurden in öffentlichen Veranstaltungen vorgestellt – ich wurde aber auch kritisch beäugt und gefragt „Muss das sein?“.

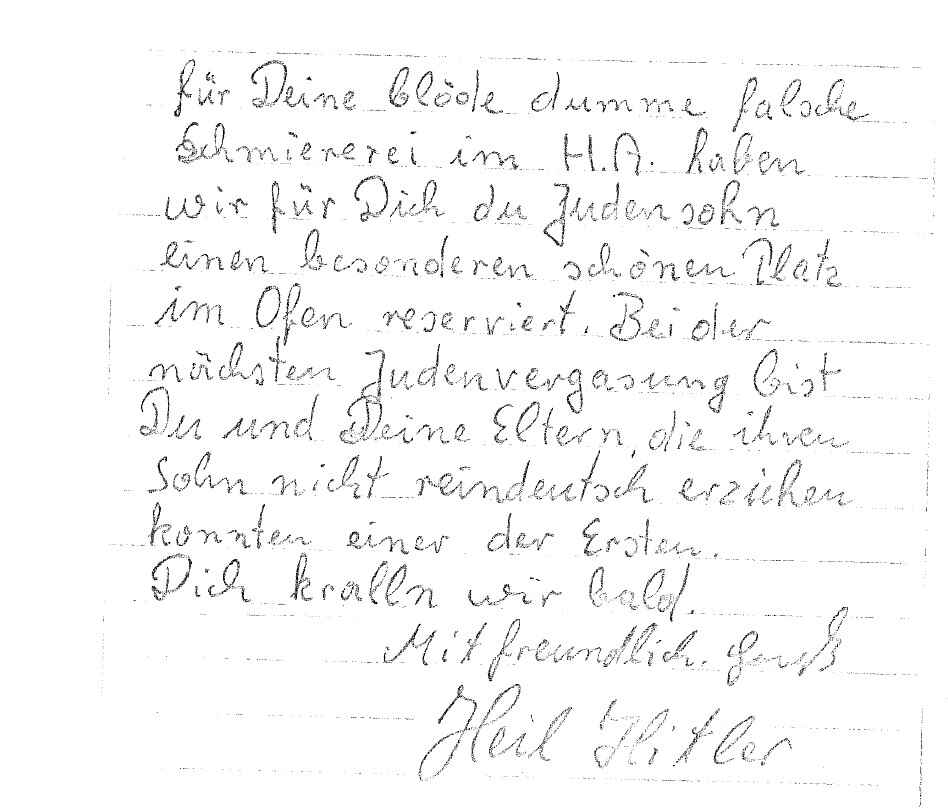

Sie erhielten 1985 einen Drohbrief, der in einem ähnlichen Duktus geschrieben ist wie das Flugblatt, das uns aktuell beschäftigt. Den Brief haben Sie in ihrem dritten Beitrag abgedruckt und thematisiert.

Der Brief kam direkt zu mir nach Hause. Unsere Adresse stand damals für jeden einsehbar im Telefonbuch. Seit der Erfahrung nicht mehr. Der Brief war eine Reaktion auf eine Artikelserie im „Hamburger Abendblatt“ über meine Beiträge. Ich bin mit dem Brief direkt zur Polizei in Neugraben. Dort hieß es lapidar, er sei nicht weiter ernstzunehmen, ich solle aber lieber nicht allein im Dunkeln rausgehen. Die Jüdische Gemeinde und andere Kundige sahen den Brief durchaus als ernstzunehmende Bedrohung. Das macht schon was mit einem. Ich habe ab dem Zeitpunkt zum Beispiel bestimmte Gegenden gemieden, in denen sich Skinheads bevorzugt aufhielten. Später habe ich weit härtere Formen rechter Bedrohungen aufgrund meines Engagements erlebt, das mit meinen Forschungen im Geschichtswettbewerb seinen Anfang genommen hatte.

Wie ordnen Sie vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrungen und aus heutiger Sicht als Gedenkstättenpädagoge das gerade in den Schlagzeilen stehende Flugblatt ein?

Auf dem Flugblatt wurden ja eine Reihe von „Auszeichnungen“ in Aussicht gestellt, darunter ein „Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz“. Meine erste Reaktion war: Das hätte mein Preis sein können. In „meinem“ Drohbrief 1985 war mir ja auch ein besonders schöner Platz im Ofen „bei der nächsten Judenvergasung“ angeboten worden. Ich war damals etwa gleich alt wie die Verfasser des Flugblatts, also waren wir etwa gleich mündig. Als Pädagoge ist für mich unverständlich, dass die Schule damals offenbar kein klares Zeichen gesetzt hat. Man war damals ja nicht gerade zimperlich. Für politisch Unliebsames wie „Stoppt Strauß“-Aufkleber gab es durchaus härtere Strafen.

Ich würde sagen es gab in den 1980er Jahren eine große Unsicherheit, mit Rechtsextremismus umzugehen. Den Ansätzen kritischer Auseinandersetzung, der Ausstrahlung der Holocaust-Serie gegenüber standen starke Gegenbewegungen, eine Hitler-Welle, die Wehrsportgruppe Hoffmann, Skinheads, rechte Gewalt. Und wir hatten natürlich auch Lehrer, die spürbar aus der HJ-Generation kamen, einen Geschichtslehrer zum Beispiel, der sich weigerte, mit uns in die KZ-Gedenkstätte Neuengamme zu fahren.

Wie stehen Sie zu dem aktuellen Fall?

Skandalös finde ich den aktuellen Umgang Aiwangers mit dieser Geschichte. Die Entschuldigung und Distanzierung klingen halbherzig, wenn er sich heute vorrangig als Opfer einer Kampagne sieht. Das erscheint wie eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Eine offene Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte hätte ein weit besseres Bild abgegeben, im Sinne von: „ich habe damals irre Sachen gemacht, die falsch waren, aber ich habe dazugelernt“. Als Pädagoge bin ich ja ein Anhänger der Idee lebenslangen Lernens.

Das Interview führte Kirsten Pörschke.