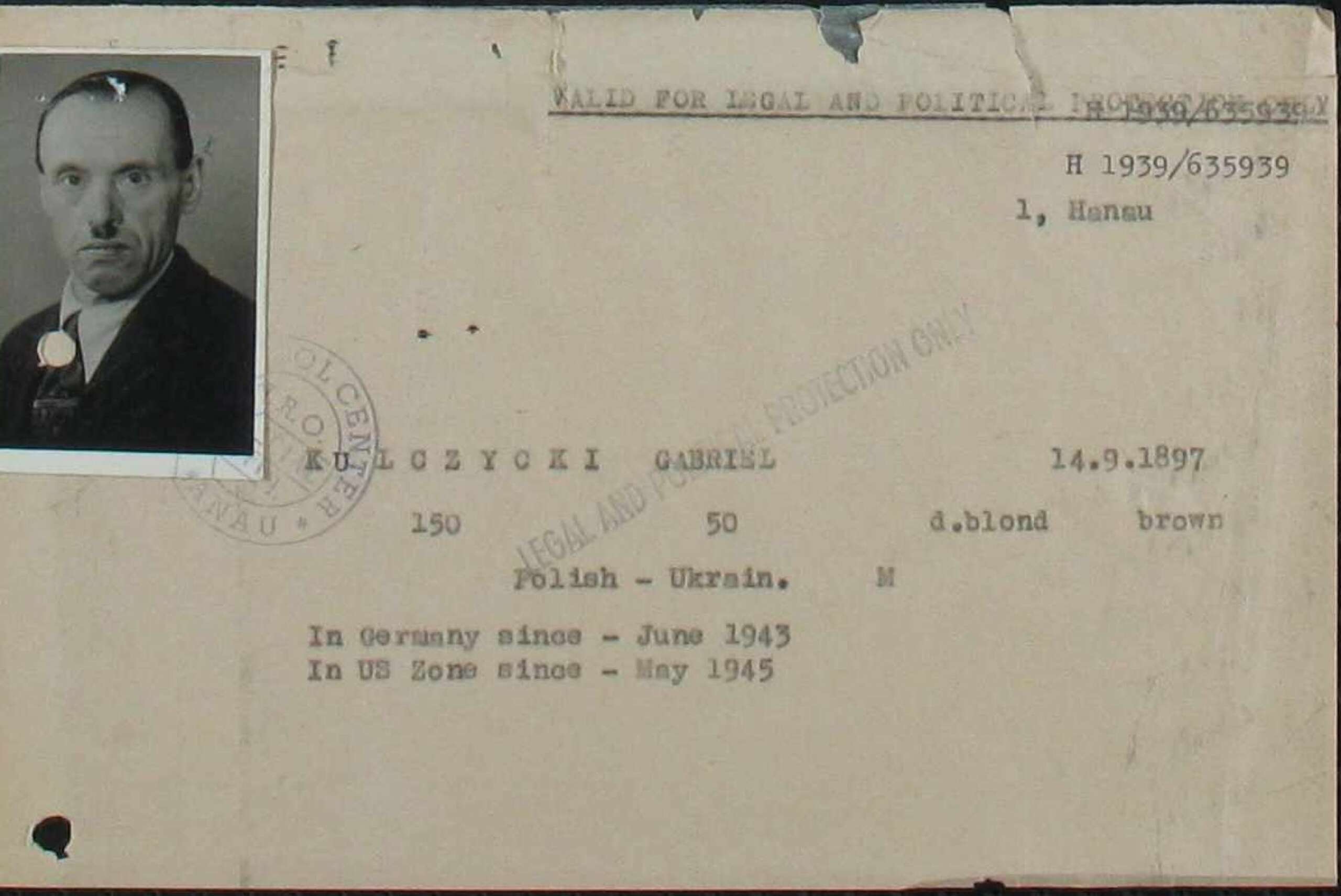

Photo: CM/1-File Gabriel Kulczycki/ 3.2.1.1 /79359539/ ITS Digital Archive, Arolsen Archive

Stein des Anstoßes. Ein Grabstein macht Geschichte

Nur zufällig stieß Historiker Phillip Landgrebe im hessischen Wolfhagen auf einen ungewöhnlichen Grabstein – und entdeckte damit das vergessene Schicksal eines ehemaligen Zwangsarbeiters aus der Ukraine.

Ein namenloses Grab. Ein Grabstein ohne Inschrift, der längst nicht mehr dort steht, wo er mal stand. Seit mehr als drei Jahrzehnten befindet er sich hier, am Rande des Friedhofs im hessischen Wolfhagen. Warum das Grab keine Inschrift hat, ist unbekannt.

Phillip Landgrebe, Historiker an der Universität Kassel, stammt aus Wolfhagen. Dass in seiner Heimatstadt ein namenloser Grabstein steht, entdeckte er durch Zufall bei einem Spaziergang. Jener Fund hat ihn seitdem nicht losgelassen – also fing Landgrebe an, zu recherchieren. Und stieß auf das Schicksal von Gabriel Kulczycki.

Gabriel Kulczycki

Geboren am 14. September 1897 nahe der westukrainischen Stadt Kalush.

Gestorben am 16. Juni 1961 in der psychiatrischen Klinik Haina.

Als Zwangsarbeiter 1943 nach Deutschland deportiert, wo er immer ein Fremder blieb. Sein Leben wurde, wie das so vieler anderer, durch den Zweiten Weltkrieg zerrissen. Vielleicht hatte er eine Schwester. Vielleicht hatte er einen Sohn.

Wer war Gabriel Kulczycki, der Mensch hinter dem namenlosen Grabstein? Wieso geriet seine Geschichte in Vergessenheit – und wie lässt sie sich rekonstruieren? Landgrebes monatelange Recherche, bestehend aus akribischem Zusammensetzen kleinerer und größerer Hinweise, offenbarte schließlich eine Geschichte über Zwangsarbeit, die zerstörerische Natur des Krieges, Einsamkeit und Glauben. Und dabei begann alles mit einem unscheinbaren Grabstein.

Die Geschichte eines Grabsteins. Von Phillip Landgrebe.

„Was ich gefunden habe, ist eine zerrüttete, aber fesselnde Biografie eines Menschen, dessen Leben im Zweiten Weltkrieg erschüttert wurde und im Nachkriegsdeutschland nie wieder zur Normalität zurückkehrte. Meine Forschung ist zu einer Geschichte geworden, die es wert ist, erzählt zu werden.“

Phillip Landgrebe

Historiker

Der seltsame Grabstein

Nachdem meine Großeltern vor einigen Jahren verstorben sind, besuchte ich sie regelmäßig auf dem Friedhof in meiner Heimatstadt Wolfhagen (Nordhessen). Eines Tages erregte dabei ein ganz besonderer Grabstein meine Aufmerksamkeit. Nicht nur war er fast im Gebüsch versteckt und trug keinen Namen, sondern hatte auch die Form eines orthodoxen Kreuzes, was ungewöhnlich ist, da es in Wolfhagen keine orthodoxe Kirche gibt. Dennoch ist der Grabstein selbst so unscheinbar, dass ich ihn einige Zeit lang gar nicht wahrnahm, obwohl es direkt neben dem Stein einen Seiteneingang gibt, den ich oft genutzt habe. Doch im Jahr 2019 wurde ich neugierig welche Geschichte wohl hinter dem Grabstein steckte und merkte, dass er der Anfang für eine Geschichte sein könnte.

Erste Schritte

Mein erster Schritt war es, den Pfarrer zu kontaktieren, welcher Vorsitzender des Friedhofsausschusses ist. Da er jedoch erst seit kurzem im Amt ist, hatte er noch nie etwas von diesem Grabstein gehört. Der zweite Schritt: ein Besuch beim örtlichen Geschichtsverein, was sich als deutlich ergiebiger erwies. Die sehr hilfsbereiten Mitglieder erzählten mir, dass es bereits einen kleinen Artikel zu dieser Angelegenheit gab, der in einem ihrer Geschichtsbände veröffentlicht wurde. Und in der Tat: Die Person, an die dieser Grabstein erinnert, war Gabriel Kulczycki, der außerdem in Verbindung mit dem Zweiten Weltkrieg stand.

Seine Geschichte stellte sich schnell als komplizierter heraus, als ich zunächst gedacht hatte. Gabriel Kulczycki starb nicht während des Zweiten Weltkriegs, sondern 1961, nachdem er bereits fast 20 Jahre in Deutschland gelebt hatte. Aus dem Artikel ging nicht hervor, wann genau er nach Wolfhagen zog, aber es muss kurz nach dem Krieg gewesen sein. Und obwohl die Autoren des Artikels, die zur Zeit meiner Nachforschungen bereits verstorben waren, beide in derselben Stadt lebten wie Kulczycki, wussten sie nicht sehr viel über ihn. Sein Name, seine Nationalität (ukrainisch), sein Geburtsjahr (1897), sein Beruf (Landarbeiter) und sein Sterbedatum schienen die einzigen zuverlässigen Informationen zu sein. Alles andere beruhte auf Gerüchten und Beobachtungen, welche die Stadtbevölkerung über ihren mysteriösen Nachbarn hatten und gemacht haben.

Gabriel Kulczycki, der Nazi-Kollaborateur?

Gabriel Kulczycki war offenbar ein gesellschaftlicher Außenseiter mit sehr geringen Deutschkenntnissen und hatte daher kaum Freunde in Wolfhagen. Er war bekannt für seinen ungewöhnlichen Kleidungsstil und dafür, sich wegen seines paranoiden Misstrauens eher von Menschen fernzuhalten. Die meiste Zeit verbrachte er mit Tieren, was ihm den Spott der örtlichen Kinder einbrachte. Und als ob das nicht genug wäre, wurde er Ende der 1950er Jahre aufgrund von Demenz arbeitsunfähig und zog in eine Hütte. Nachdem sich sein Gesundheitszustand drastisch verschlechterte, wurde Kulczycki schließlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo er kurze Zeit später starb.

Am meisten überraschte mich die Tatsache, dass den Autoren nicht klar war, warum er überhaupt nach Deutschland gezogen war. Denn ihre Erklärung war, dass er der Idel-Ural-Legion angehört haben könnte, einer freiwilligen Wehrmachtseinheit, die aus ethnischen Minderheiten in der Sowjetunion rekrutiert wurde, und daher aus Angst vor Bestrafung nicht in seine Heimat zurückkehren wollte. Dies hielt ich für wenig überzeugendes Mutmaßen, da sie keine Erklärung dafür lieferten, warum der in der Westukraine geborene Kulczycki sich einer Militäreinheit angeschlossen haben sollte, die sich hauptsächlich aus Turkvölkern aus der Wolgaregion zusammensetzte. Offensichtlich hatte die örtliche Bevölkerung eher nach einfachen Erklärungen gesucht und wenig daran gesetzt, die Situation dieser isolierten Person zu verstehen.

Weitere Recherchen

Der Fall begann mich zu faszinieren, und ich beschloss, weiter zu recherchieren. Es gab Zeiten, in denen ich mehrere Wochen auf eine Antwort wartete. Manchmal erhielt ich innerhalb weniger Tage Antworten von mehreren Institutionen. Was ich jedoch gefunden habe, ist eine zerrüttete, aber fesselnde Biografie eines Menschen, dessen Leben im Zweiten Weltkrieg erschüttert wurde und im Nachkriegsdeutschland nie wieder zur Normalität zurückkehrte. Außerdem ist meine Forschung zu einer Geschichte geworden, die es wert ist, erzählt zu werden.

Die Arolsen Archives

Die Erzählung von dieser Schnitzeljagd sollte wohl mit dem wichtigsten Fund der letzten Monate beginnen: Dokumente, die beweisen, dass Gabriel Kulczycki ein Zwangsarbeiter war. Es waren die Arolsen Archives, die meine Vermutung bestätigten und eine entscheidende Rolle für diese Recherchen spielen.

Die These, dass Kulczycki ein Zwangsarbeiter war, wird aus zwei Richtungen gestützt. Zum einen gibt es einen Bericht mit einer sogenannten CM/1-Akte, in der er 1949 Mitarbeiter:innen der International Refugee Organization (IRO) seine Geschichte erzählte und Auskunft über seine Zeit und seinen Verbleib in Deutschland gab. Sein Ziel war es, Unterstützung von der IRO zu erhalten, und die Tatsache, dass er sie schließlich bekam, zeigt, dass sein Fall als vertrauenswürdig angesehen wurde. Zum anderen gibt es von den Alliierten erstellte Listen mit den Namen aller ausländischen Personen, die sich während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland aufhielten. Diese Listen mussten von deutschen Institutionen, Gemeinden und Unternehmen erstellt werden und gaben den Alliierten Aufschluss über das Schicksal von Kriegsgefangenen, Zwangsarbeiter:innen und geflüchteten Personen. Die Tatsache, dass Kulczycki hier aufgeführt wird, ist von großer Bedeutung, da die Listen unter Androhung von Strafen erstellt wurden und daher belastbare, wenn auch immer kritisch zu hinterfragende, Informationen darstellen.

Unterdessen liefert die CM/1-Akte einige Hintergrundinformationen über Kulczyckis Erfahrungen als Zwangsarbeiter in Deutschland, konzentriert sich aber viel mehr auf grundlegende persönliche Informationen und seine Situation im Jahr 1949. Man erfährt beispielsweise, dass er – trotz seines orthodoxen Grabsteins – Mitglied der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche war, dass er nie eine Schule besucht hatte und daher nicht schreiben konnte (so unterzeichnete er mit drei X) und dass er sowohl Ukrainisch als auch Polnisch fließend sprach. Trotz allem bekam ich nur vage Namen von den Orten, an denen er arbeiten musste. Die Ortsnamen wurden außerdem von den englischsprachigen Interviewern falsch geschrieben, was mich oft ratlos machte.

Zwangsarbeit

Doch was bedeutete überhaupt Zwangsarbeit in der Landwirtschaft während des Zweiten Weltkriegs? Abgesehen davon, dass Zwangsarbeit immer eine Verletzung der Menschenrechte ist, lassen sich dennoch sehr heterogene Lebens- und Arbeitsbedingungen feststellen. Ethnischen, nationalen, religiösen, geschlechtsspezifischen oder politischen Gruppen wurden völlig unterschiedliche Rechtsstellungen zugewiesen und damit unterschiedliche Handlungsspielräume gewährt. Dies beginnt schon damit, dass sich Zwangsarbeiter:innen grob in ausländische Zivilarbeiter:innen, Kriegsgefangene und (KZ-) Häftlinge einteilen ließen.

Betrachtet man die Gruppe der Zivilarbeiter:innen näher, so ist festzustellen, dass hier nicht immer von Zwangsarbeit gesprochen werden kann. Vor allem in der Anfangszeit der Besatzung versuchten die Deutschen, durch massive Werbekampagnen Arbeitskräfte aus West- und Osteuropa ins Reich zu locken. Es wurde jedoch nur die Illusion eines anständigen Arbeitsverhältnisses geschaffen, ohne die weitgehende Unfreiwilligkeit der Arbeit zu thematisieren. Da der Bedarf an Arbeitskräften gleichsam niemals durch Freiwillige gedeckt werden konnte, gingen die Besatzer schnell dazu über, Arbeitskräfte durch wirtschaftlichen Druck auf die besetzten Gebiete oder willkürliche Deportationen nach Deutschland zu verschleppen. Was zunächst nur in Polen und Osteuropa praktiziert wurde, gehörte am Ende des Krieges in fast allen besetzten Ländern zum Alltag. Darüber hinaus war es durchaus möglich, als „freiwillig“ nach Deutschland zu kommen, um dann festzustellen, dass die örtlichen Behörden nicht die Absicht verfolgten, sich an die vorherigen Vereinbarungen zu halten oder die Arbeitskräfte nach einer bestimmten Zeit wieder nach Hause zu lassen.

Nicht alle ausländischen Personen wurden hingegen gleich schlecht behandelt, was zum Teil auf die rassistische Ideologie der Deutschen, aber auch auf politische Gründe während des Krieges zurückzuführen war. So hatten Arbeitskräfte aus mit Deutschland verbündeten Staaten, wie Kroatien, Slowakei und (bis 1943) Italien, sogar einige Privilegien, wenn es darum ging, mit Arbeitgebern zu verhandeln und den Arbeitsplatz zu wechseln. Polnische und sowjetische Staatsangehörige hatten dagegen praktisch keine Rechte, wobei letztere als sogenannte „Ostarbeiter“ am stärksten unter Misshandlungen und Diskriminierungen zu leiden hatten. Von den mehr als 13 Millionen Zwangsarbeiter:innen, die zwischen 1939 und 1945 in Deutschland arbeiteten, bildeten sie die Mehrheit und hatten die höchste Sterblichkeitsrate.

Arbeit auf Bauernhöfen

Da viele männliche Landarbeiter zur Wehrmacht eingezogen wurden, bestand im Reich während des Zweiten Weltkriegs ein ständiger Bedarf an Landarbeiter:innen.

Polnische Staatsangehörige, die bereits 1939 nach Deutschland kamen, waren die erste Gruppe, die verstärkt in der Landwirtschaft arbeitete. Dies wurde im Laufe des Krieges durch den Zuzug von unter anderem sowjetischen Arbeitskräften ausgeglichen. Das Leben der aus Polen stammenden Menschen und insbesondere der sogenannten „Ostarbeiter“ wurde durch eine Vielzahl diskriminierender Vorschriften eingeschränkt; beispielsweise durften sie nicht mit ihren deutschen Vorgesetzten und Kolleg:innen an einem Tisch essen, wurden streng überwacht und waren dazu verpflichtet, ihre Kleidung mit Etiketten zu versehen. Und obwohl viele deutsche Männer in die Armee eintraten, verlangten die Behörden von jedem landwirtschaftlichen Betrieb dennoch, alle Abgaben fristgerecht einzuhalten – ein Anreiz für die Hofbesitzer, die schutzlosesten Gruppen unter den Zwangsarbeiter:innen bis zum Äußersten auszubeuten und sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiten zu lassen.

Der Fall von Wettesingen

Meine Recherchen über Zwangsarbeit als Arbeit auf den Bauernhöfen in dieser Zeit haben ein großes Problem aufgedeckt, das ich am Beispiel einer der wenigen Arbeitsstätten Gabriel Kulczyckis aufzeigen möchte. Es handelt sich um ein Rittergut in Wettesingen, ein Dorf im Altkreis Wolfhagen, das 1939 nur 891 Menschen bewohnten. Anhand von Daten aus den Arolsen Archives kann ich sagen, dass Kulczycki mit etwa 31 anderen Zwangsarbeitern aus Russland, Polen, Italien, den Niederlanden und Serbien auf diesem Hof arbeitete. Nicht weniger als 50 Weitere (verschiedener Nationalitäten) waren in anderen Teilen des Dorfes untergebracht. Angesichts dieser Zahlen muss die einheimische Bevölkerung in irgendeiner Weise mit den fremden Arbeiter*innen in Kontakt gekommen sein.

Als ich mich jedoch mit dem dortigen Geschichtsverein in Verbindung setzte, erfuhr ich, dass dieser fast keine Informationen über Zwangsarbeiter:innen in Wettesingen hatte. Genauer gesagt war Zwangsarbeit bisher in ihrem Verein noch gar kein Thema gewesen, wie mir ein hilfsbereites Mitglied mitteilte. Da offenbar nie jemand Externes eine Frage zur Zwangsarbeit im Dorf gestellt hatte, dürfte sie für die Dorfbevölkerung selbst nie ein relevantes Thema gewesen sein. Das bedeutet aber auch, dass die Geschichtsvereine – oftmals die einzigen, die Fragen zu derartigen Themen stellen, die von der wissenschaftlichen Forschung ausgelassen wurden – viele weiße Flecken haben.

Ein Zwangsarbeiter aus der Westukraine in Nordhessen

Auch wenn ich also nicht viel über Kulczyckis Leben in Wettesingen sagen kann, so lassen seine Nationalität und die allgemeinen Umstände seines Arbeitsverhältnisses doch einige vorsichtige Schlüsse zu. Obwohl er vor seiner Deportation die meiste Zeit seines Lebens als polnischer Staatsbürger verbracht hatte, nahm er als Westukrainer eine relativ privilegierte Stellung unter den Zwangsarbeiter:innen aus Ost- und Südosteuropa ein. Es ist möglich, dass er im Vergleich zu Personen aus Serbien, Russland oder Polen etwas mehr Geld, freie Tage oder medizinische Versorgung erhielt. Das liegt daran, dass Galizien, eine historische Region in der Westukraine, bis 1918 zu Österreich-Ungarn gehörte und die Deutschen bei ihrem Einmarsch 1941 eine wohlwollendere Haltung der dortigen Bevölkerung erwarteten.

Dennoch war er in den Augen der Deutschen ein Osteuropäer und damit aus rassistischer Sicht minderwertig. Zusätzlich ist die Unterbringung zusammen mit einer größeren Gruppe von Zwangsarbeiter:innen ambivalent zu bewerten: Er war nicht einer einzelnen deutschen Familie ausgeliefert, wie die Zivilarbeiter:innen, die einzeln auf abgelegenen Bauernhöfen untergebracht waren. Weniger Kontakt zu deutschen Arbeitgebern oder Arbeitskolleg:innen bedeutete aber auch weniger Möglichkeiten, von denen Unterstützung oder Schutz zu erhalten. Dabei spielt es auch eine Rolle, dass Kulczycki aus unerklärten Gründen mehrmals den Arbeitsplatz wechselte und in all diesen Dörfern nur für kurze Zeit lebte.

Befreiung

Am 31. März 1945 marschierten amerikanische Truppen in die Stadt Wolfhagen und die umliegenden Dörfer ein. Für Hunderte von Zwangsarbeitern in der Region bedeutete dies endlich die Befreiung von der grausamen Versklavung, welche die Deutschen ihnen auferlegt hatten. Auch Kulczycki, der sich noch auf dem Hof in Wettesingen befand, muss um diese Zeit befreit worden sein. Warum jedoch ist er in Wolfhagen geblieben?

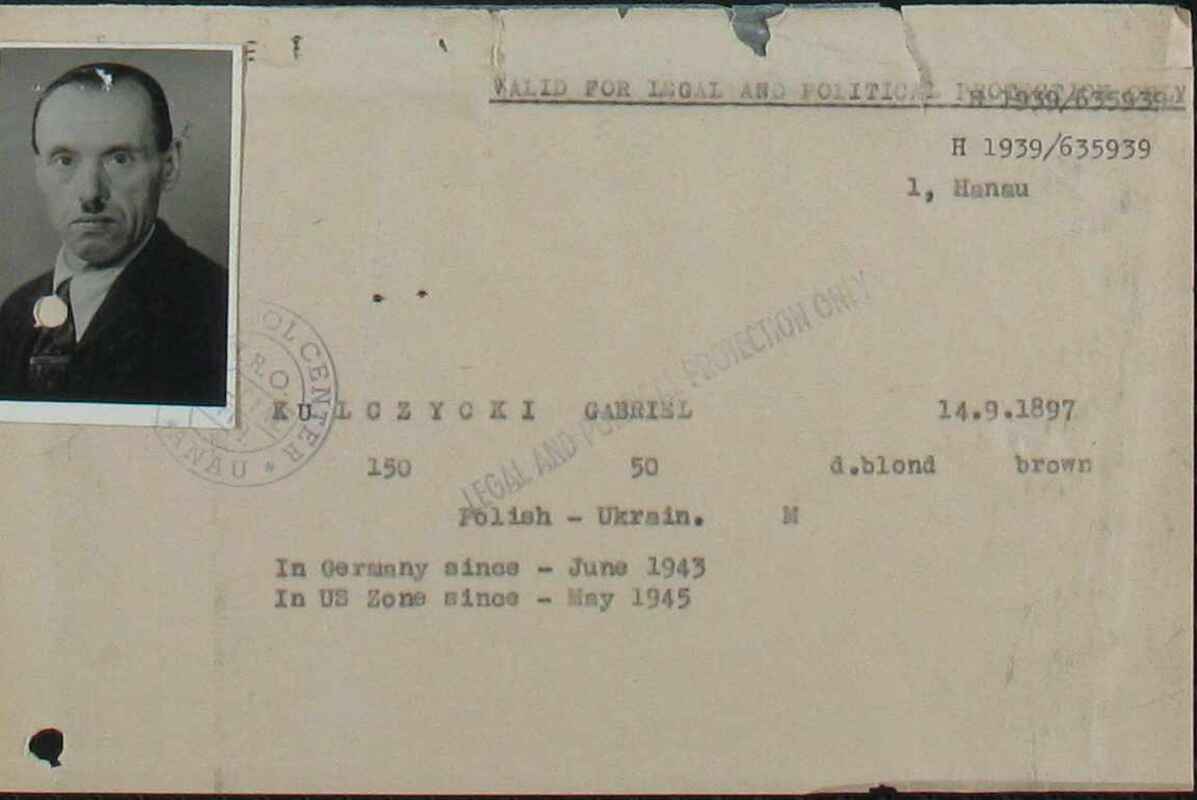

Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Aus seiner CM/1-Akte geht hervor, dass er wenig Interesse daran hatte, weiterhin in Deutschland zu leben. Auch scheint er in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg keine feste Unterkunft oder Arbeit gehabt zu haben. Vielmehr gab er an, dass er ab 1945 zwischen Wolfhagen und den umliegenden Dörfern hin- und hergezogen sei und offenbar auf den Bauernhöfen gearbeitet habe, die er aus seiner Zeit als Zwangsarbeiter kannte. In späteren Dokumenten findet sich eine Bemerkung über seine früheren Arbeitsplätze, dass es irgendwann „keinen Platz mehr zum Schlafen gab“. Erst 1948 gelang es ihm, eine feste Anstellung bei einem Wolfhager Landwirt zu finden, wo er bis in die 1950er Jahre arbeitete.

Die einzige Erklärung, die ich je von ihm zu dieser Frage finden konnte, stammt ebenfalls aus der CM/1-Akte, in der er behauptet, noch immer auf Nachrichten von seiner Familie zu warten. Allerdings geben weder die Akte noch andere Dokumente aus dieser Zeit Auskunft darüber, ob er verheiratet war, Kinder hatte oder nach seinen Eltern oder Geschwistern suchte. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass er später Kontakt zu seinen Verwandten in der Ukraine hatte.

Personen aus der Westukraine und „Rückführungen“

Sein Zögern „zurückzukehren“ mag auch mit der Frage zusammenhängen, wohin genau. Schließlich wurde seine Heimat nach Kriegsende in die Sowjetunion inkorporiert, ein Land, in dem ehemalige Zwangsarbeiter:innen als vermeintliche Helfer des NS-Regimes stigmatisiert oder sogar in Sonderlagern festgehalten werden konnten. Die Westalliierten hörten bereits 1946 auf, die von der Sowjetunion geforderte Zwangsrückführung sowjetischer Bürger*innen durchzuführen, da sich viele der ‚Rückkehrer‘ heftig wehrten und es immer wieder zu Selbstmorden kam.

Gleichzeitig blieben aber viele Personen aus der Westukraine nicht in Deutschland, sondern nutzten das sogenannte ,resettlement program‘ der IRO, um in verschiedene alliierte Länder zu emigrieren. Warum sich Gabriel Kulczycki letztlich gegen die Auswanderung entschied, ist unklar, aber mit dieser Entscheidung gehörte er zu rund 280.000 „heimatlosen Ausländern“, wie deutsche Behörden die heimatvertriebenen Personen („displaced persons“) nannten, die dauerhaft in Deutschland blieben, aber nie wirklich Teil der deutschen Gesellschaft wurden.

Entwurzelte Fremde

Ich wünschte, ich könnte etwas darüber schreiben, wie Kulczyckis Leben als „heimatloser Ausländer“ aussah. Hatte er wirklich keinen einzigen Freund, wie der eingangs erwähnte Artikel des Geschichtsvereins vermuten lässt? Und warum blieb er an demselben Ort, an dem er einige Jahre zuvor noch als Zwangsarbeiter ausgebeutet wurde?

Leider gibt es keine schriftlichen Aufzeichnungen über Kulczycki aus den 1950er Jahren, die diese Fragen beantworten könnten. Letztendlich lebte er ein unauffälliges Leben als Landarbeiter in einer Kleinstadt, die ihn als seltsamen Außenseiter betrachtete, ihm aber ansonsten keinerlei Beachtung schenkte. Der Grund, warum er wieder in schriftlichen Dokumenten auftaucht, hat mit seiner Demenz und dem Jahr 1961 zu tun.

Eine Nachkriegsbarracke im Jahr 1961

Ende der 1950er Jahre lebte Kulczycki in einer kleinen Holzhütte mit zwei Zimmern, welche die Stadt ursprünglich für Geflüchtete nach dem Krieg gebaut hatte. Da er aufgrund seiner Krankheit bereits arbeitsunfähig war, erhielt er eine kleine Rente und lebte ansonsten weitestgehend zurückgezogen. Das änderte sich im März 1961, als ihm plötzlich eine Berufsfürsorgerin, Maria Ruschmann, zugewiesen wurde und er gleichzeitig aus seiner Hütte ausziehen musste. Als offizieller Grund wurde angegeben, dass Kulczycki nicht mehr in der Lage war, allein zu leben, da die Stadtverwaltung ihn und sein Haus in einem verwahrlosten Zustand vorgefunden hatte. Die Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt geplant war, die letzten Nachkriegshütten abzureißen und Kulczycki dadurch keinen Platz mehr zum Wohnen gehabt hätte, könnte ebenso eine Rolle bei seinem verordneten Auszug gespielt haben.

Es ist ziemlich sicher, dass Kulczycki mit der Räumung nicht einverstanden war. Auch die von seiner Berufsfürsorgerin, Frau Ruschmann, organisierte Verlegung in einer Einrichtung in Siegwinden bei Haunetal schien ihm nicht gefallen zu haben. Von seiner Abneigung zeugt die Tatsache, dass Kulczycki bereits Anfang April selbstständig nach Wolfhagen zurückkehrte. Dort wurde er wegen einiger gesundheitlicher Probleme in das örtliche Krankenhaus eingeliefert, dessen Krankenhauspersonal behauptete, mit der Behandlung des inzwischen schwer dementen Patienten überfordert zu sein. Damit war eine Behandlung vor Ort aus Sicht der Behörden unmöglich. Obwohl er mehrmals darauf bestand, in Wolfhagen zu bleiben, handelte das Amtsgericht unverzüglich und ließ ihn weniger als zwei Wochen nach seiner Rückkehr in eine geschlossene Station der psychiatrischen Klinik Haina einweisen. Diese rasche Entscheidung überraschte selbst Ruschmann, die erst nach Kulczyckis Verlegung nach Haina davon erfuhr und sofort gegen die Entscheidung Einspruch erhob.

Psychiatrische Klinik Haina

Es wurde jedoch schnell klar, dass es in seinem Fall keine Alternative zur Intensivpflege in einer geschlossenen Klinik gab. Die offizielle Liste seiner medizinischen Probleme zum Zeitpunkt seines Todes umfasste neben seiner Demenz auch Herzversagen, Nierenschäden, Bronchitis und Rheuma. Obwohl das Personal fast zwei Monate lang das Beste versuchte, liegt es also Nahe, dass der im Sterben liegende Kulczycki starke Schmerzen hatte. Ruschmann akzeptierte daher dessen Aufnahme in Haina, nachdem sie die Klinik besucht hatte.

Dieser Besuch ist für die Recherche besonders interessant, weil Ruschmann einige Aussagen über Kulczyckis Hintergrund machte, die in seiner Akte erhalten sind. Sie gab etwa an für ihn gedolmetscht zu haben, ein Indiz dafür, dass sie mit ihm entweder auf Ukrainisch oder Polnisch sprechen konnte. Sie könnte so möglicherweise Kulczyckis Lebensgeschichte in seinen eigenen Worten gehört haben. Ruschmann wusste den Angestellten beispielsweise zu erzählen, dass er in seiner Heimat „wie Hasen über die Felder gejagt“ wurde. Später soll sein langjähriger Arbeitgeber in Wolfhagen ihn nur ausgenutzt haben. Auch über das Krankenhaus Wolfhagen hatte sie nichts Gutes zu berichten, welches ihren Angaben nach Kulczycki schlecht behandelt hatte, nachdem er mit „Herzasthma und einem Nierenleiden“ eingeliefert worden war. Ruschmanns Wissen hatte jedoch Grenzen, was sich darin äußert, dass sie andeutete, er habe möglicherweise nie Lohn von seinem Arbeitgeber erhalten, obwohl die CM/1-Akte im Jahr 1949 durchaus ein monatliches Gehalt dokumentiert.

Während die Worte der Berufsfürsorgerin derweil ernst genommen wurden, galten Kulczyckis eigene Erklärungen und Bitten als unvernünftig und starrköpfig. Dies gilt für die Gespräche, die er mit dem Personal führte, aber auch für seine Vernehmungsprotokolle vom Amtsgericht, die offenbar auch nach Haina geschickt wurden. Da es sich um einen schwer dementen Patienten handelte, der in seinen letzten Wochen ein seltsames und unhygienisches Verhalten an den Tag legte, mag diese Entscheidung aus Sicht des Personals und des Amts gerechtfertigt gewesen sein. Gleichzeitig machen seine Aussagen sehr gut klar, was ihm kurz vor seinem Tod wichtig war: So äußerte er nicht nur wiederholt den Wunsch, nach Wolfhagen zurückzukehren, sondern erklärte auch, dass „alle seine Bekannten“ dort seien – ein seltener Hinweis auf sein soziales Umfeld in Deutschland. Sein größter Wunsch war jedoch tatsächlich nach wie vor die Rückkehr in die Ukraine. Zum ersten Mal erwähnte er auch nahe Verwandte, nämlich eine Schwester und einen Sohn, auf deren Nachrichten er wartete. Aufgrund der in Wolfhagen verbreiteten Geschichten ist es außerdem interessant, dass er behauptete, zehn Jahre lang Soldat gewesen zu sein. Aber wurde in seinen Vernehmungen weder auf diese Behauptungen näher eingegangen, noch führte er sie weiter aus. Es lässt sich daher leider nicht feststellen, ob es sich dabei um wirre Aussagen oder tatsächliche Informationen über sein Leben handelte.

Rosen vor dem Grabstein

Mit Blick auf Kulczyckis tragische letzte Jahre und die wenige Unterstützung, die er in seinem Leben erhielt, ist es umso erstaunlicher, dass ich vor seinem Grabstein Rosen fand. Da ich davon ausging, dass er keine Freunde oder Verwandte in Deutschland hatte, war ich zunächst ratlos, von wem diese Blumen stammen könnten. Erneut wandte ich mich an den für den Friedhof zuständigen Pfarrer, der vermutete, dass russlandstämmige Deutsche den Grabstein als Gedenkstätte nutzen könnten. Tatsächlich gibt es in Wolfhagen viele russisch- oder ukrainischsprachige Menschen, die hauptsächlich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Anfang der 1990er Jahre nach Deutschland kamen oder Kinder der ursprünglichen Migrant:innen sind. Aber warum sollten sie einer Person gedenken, die sie unmöglich kennen konnten und mit der sie höchstwahrscheinlich nicht verwandt waren? Ich beschloss, auch dieser Frage nachzugehen.

Migration und die katholische Gemeinde Wolfhagens

Eine zuvorkommende Mitarbeiterin des katholischen Pfarramtes teilte mir dahingehend mit, dass sie niemanden kenne, der Blumen vor den Grabstein lege. Sie bot mir jedoch an, mein Anliegen während des Gottesdienstes in der Kirche vorzutragen. Der Pfarrer erklärte mir, dass Kulczyckis Schicksal für die Gemeinde besonders interessant sei, da viele Gemeindemitglieder aus einem Dorf in der Westukraine stammten. Leider scheint es sich dabei nicht um die Gegend zu handeln, in der Kulczycki geboren wurde. Außerdem schien das Interesse nicht durch Vorwissen über den Grabstein hervorgerufen worden zu sein. Nach dem Gottesdienst erkundigten sich einige Gläubige nach meinen Forschungen oder wünschten mir Glück. Eine ganz kleine Gruppe ließ sich sogar den Stein zeigen und versprach, sich nach den Rosen zu erkundigen. Allerdings konnte ich an diesem Tag keine neuen Informationen über das Gedenken an den Grabstein gewinnen und habe seitdem nichts mehr davon gehört.

Warum steht sein Grabstein noch?

Weder die beste Strategie noch gründliche Vorbereitung ersetzen Entdeckungen, die man zufällig macht. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Gespräch, das ich mit einem Friedhofsangestellten hatte, als ich das Grab meiner Großeltern besuchte. Er erzählte mir, dass der Grabstein in den 1990er Jahren eine symbolische Gedenkstätte für Russlanddeutsche war, die dort an Allerheiligen manchmal bis zu 50 Kerzen aufstellten. Interessanterweise wurde der Grabstein nach der anfänglichen 25-jährigen Ruhezeit, die vermutlich 1986 endete, lange bevor er den symbolischen Status in den 1990er Jahren erhielt, an seinen jetzigen Standort versetzt, weil er als „besonders“ galt. Der Friedhofsmitarbeiter vermutete, dass die Rosen in diesem Zusammenhang niedergelegt wurden. Das Gedenken am Grabstein steht also nicht im Zusammenhang mit Kulczyckis Schicksal – die genaue Lage seiner Ruhestätte auf dem Friedhof ist weiter unbekannt – oder Zwangsarbeit im Allgemeinen, sondern diente den Migrant:innen dazu, die symbolische Verbindung zu ihrer alten Heimat und das Andenken an ihre Toten aufrechtzuerhalten.

Offene Enden

Wie so oft bei meiner Recherche bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich mangels schriftlicher Aufzeichnungen oder sachkundiger Augenzeugenberichte nicht weiterkomme. Nach all den Monaten, in denen ich immer tiefer in das Thema eingetaucht bin, ist es frustrierend zu wissen, wie viele Fragen unbeantwortet bleiben und wahrscheinlich nie geklärt werden. Ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, warum auf seinem Grabstein kein Name steht. Ich frage mich auch, warum der katholische Kulczycki einen orthodoxen Grabstein erhielt, obwohl er vielleicht sogar die örtliche katholische Messe in der Stadt besucht hat. Leider habe ich keine Kontrolle darüber, was über die Zeit aufbewahrt wird und was nicht. Manchmal erscheint es absurd – ich weiß zwar genau, wie viel das Pfarramt für die Beerdigung berechnet hat, und ich weiß sogar, wie viel es gekostet hat, ihn in seinen Sarg zu legen, aber ich kann nicht sagen, wer seine Beerdigung bezahlt hat oder den Grabstein in Auftrag gab.

Was ich aus den letzten zwei Jahren der Recherche mitgenommen habe, ist auch, wie unterschiedlich Gedenken sein kann. Während die einheimische Bevölkerung den Grabstein zunächst aufbewahrte und dann offenbar fast vergaß, machten osteuropäische Migrant:innen das orthodoxe Kreuz in den 1990er Jahren zu einem symbolischen Denkmal, ohne die Geschichte dahinter zu kennen. Der Umgang mit dem Grabstein war meiner Meinung nach nicht immer korrekt: Vor allem habe ich den Eindruck, dass er mehr wegen seiner exotisierten „Andersartigkeit“ erhalten wurde als wegen der bedrückenden und traurigen Geschichte dahinter.

Und da sogar Wehrmachtssoldaten auf einem eigenen, sehr zentralen Teil des Friedhofs geehrt werden, gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, den Grabstein an seinem jetzigen Platz zu belassen.

Neben Kulczycki wurden auf diesem Friedhof noch mindestens neun weitere Zwangsarbeiter bestattet, die das Jahr 1945 nicht überlebt haben und an die nichts mehr erinnert. Während meiner Recherchen habe ich oft die vage Bemerkung gehört, dass „etwas getan werden sollte“. Meine Hoffnung ist, dass dieses viele neue Wissen über Gabriel Kulczycki tatsächlich etwas ändern könnte. In der Zwischenzeit habe ich bemerkt, dass von Zeit zu Zeit neue Blumen vor das Kreuz gelegt werden. Ein schönes Zeichen, dass sein Grabstein nicht so schnell in Vergessenheit geraten wird.

Update im November 2022

Einige Zeit nach Veröffentlichung des Artikels habe ich von Mitgliedern des Friedhofsausschusses erfahren, dass die Rosen vor dem Grabstein wahrscheinlich gar nicht für Gabriel Kulczycki bestimmt waren, sondern in Gedenken an Verstorbene (einschließlich eines Kindes), die auf der Fläche vor dem Kreuz beerdigt wurden. Wer diese Blumen dort hingelegt hat und für welche Verstorbenen sie genau bestimmt sind, ist jedoch nach wie vor unklar.

Der fast versteckte Grabstein. Foto: Phillip Landgrebe

Das erste Bild von Gabriel Kulczycki, das Phillip Landgrebe jemals sah, stammte aus Gabriel Kulczyckis‘ CM/1-Akte. Foto: CM/1-File Gabriel Kulczycki/ 3.2.1.1 /79359539/ ITS Digital Archive, Arolsen Archive

Gabriel Kulczycki im Jahr 1961. Foto: LWV-Archiv, K 13 Nr. 1961/078)

Der Eingang zum Rittergut Wettesingen, dem Gutshof, auf dem Gabriel Kulczycki als Zwangsarbeiter lebte. Foto: Phillip Landgrebe

Eine Liste mit Gabriels Kulczyckis Aufenthaltsorten zwischen 1937 und 1949, mit einem besonderen Fokus auf die Zeit in Deutschland seit 1943. Es ist bezeichnend, dass er nie lange an einem Ort blieb. Foto: CM/1-File Gabriel Kulczycki/ 3.2.1.1 /79359539/ ITS Digital Archive, Arolsen Archive

Notes

Dieser Text erschien 2021 in englischer Sprache auf dem Blog des EUSTORY History Campus. Zwei Jahre lang hat Phillip Landgrebe in Archiven geforscht, zahlreiche Personen befragt und durch seine Recherchen ermöglicht, dass Gabriel Kulczycki mehr als 60 Jahre nach seinem Tod mit einem Denkmal nahe des Grabsteins erinnert werden kann.