Grafik: Basics09

Uncover: Smart Ageing 2024

Gut alt werden im digitalen Wandel

Wie wollen Menschen ab 50 in Deutschland digital altern? Lesen Sie die Ergebnisse unserer breit angelegten Befragung von Bürgerinnen und Bürger ab 50 zu ihren Wünschen und Erwartungen an Technologien und insbesondere Künstlicher Intelligenz für ein gutes Leben im Alter. UNCOVER: Smart Ageing erfasst die Lage der digitalen Altersfreundichkeit in Deutschland.

Laden Sie die Publikation mit Ergebnissen und Beiträgen von Expertinnen und Experten hier herunter oder bestellen Sie die gedruckte Version kostenfrei per E-Mail an alter@koerber-stiftung.de.

Treffen sich zwei Megatrends

Von Megatrends sprechen wir, wenn Entwicklungen das Potenzial haben, die Gesellschaft und das Zusammenleben grundlegend zu verändern.

Die Alterung der Gesellschaft ist ein solcher Megatrend. In den kommenden Jahren wird sie ihr volles Ausmaß entfalten: Wenn die Babyboomer in den Ruhestand gehen, bedeutet das nicht nur für die sozialen Sicherungssysteme und das Gesundheitswesen eine enorme Herausforderung. Es rückt auch die Frage in den Vordergrund, wie ein aktives und erfülltes Leben im Alter gestaltet werden kann.

Der zweite Megatrend – die Digitalisierung des Lebens – schreitet durch die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz in atemberaubendem Tempo voran. Diese Disruption wird in den kommenden Jahren die technologische Realität der gesamten Gesellschaft umkrempeln und Einzug in alle Lebensbereiche halten. Durch Künstliche Intelligenz (KI) kann auch die Nutzung von Technik einfacher und inklusiver werden. Dieses Potenzial und die Geschwindigkeit des Fortschritts machen es notwendig, dass wir bereits im Entwicklungsprozess den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Mit dieser Studie nehmen wir dabei explizit die Älteren in den Blick. Die Körber-Stiftung hat es sich zum Auftrag gemacht, die Alterung der Gesellschaft potenzialorientiert zu gestalten. Dazu gehört auch die altersfreundliche Ausrichtung des digitalen Wandels – denn wenn wir immer älter und digitaler werden, dürfen diese Entwicklungen nicht entkoppelt verlaufen. Der Verbindung dieser zwei Megatrends eine empirische Grundlage zu geben, ist Aufgabe dieser Studie „Uncover: Smart Ageing“.

Mit den Babyboomern altert die zahlenmäßig größte deutsche Bevölkerungsgruppe. Sie sieht große Chancen in der Nutzung von Technologien und hat den digitalen Wandel ihr Leben lang mitgestaltet. Wir können Digitalisierung für das Alter nicht weiterdenken und umsetzen wie bisher. Wir müssen von menschenzentrierter, inklusiver Entwicklung sprechen. Denn die Babyboomer nutzen Technik, sehen ihre Potenziale und wollen in Zukunft Technologien, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Nur dann gelingt es, zu verhindern, dass in Zukunft immer mehr Menschen vom digitalen Leben und damit von weiten Teilen des gesellschaftlichen Miteinanders ausgeschlossen werden. Wie altern wir smart? Gibt es sie schon, die neuen digitalen Alten? Und was wollen die Älteren in der digitalen Welt? Lassen Sie uns das neue, smarte Altern erkunden – letʼs „Uncover: Smart Ageing“!

Kommentiert und begleitet wird die Studie von Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen, die mit ihrer Perspektive die Potenziale und Möglichkeiten von Technologie im Allgemeinen und Künstlicher Intelligenz im Speziellen für eine alternde Gesellschaft in den Blick nehmen. Die Erfinderinnen und Erfinder des Internets gehen in den Ruhe stand – und das ändert vieles.

Kernaussagen

- Selbstbestimmung und Eigenständigkeit sind für ein gutes Leben im Alter entscheidend

- Mit den Babyboomern wächst eine technikbegeisterte Gruppe in den Ruhestand.

- Es besteht große Aufgeschlossenheit gegenüber technischen Neuerungen für ein erfülltes und eigenständiges Leben im Alter.

- Ältere Menschen wünschen sich, dass ihre Bedürfnisse bei der Technologieentwicklung stärker berücksichtigt werden.

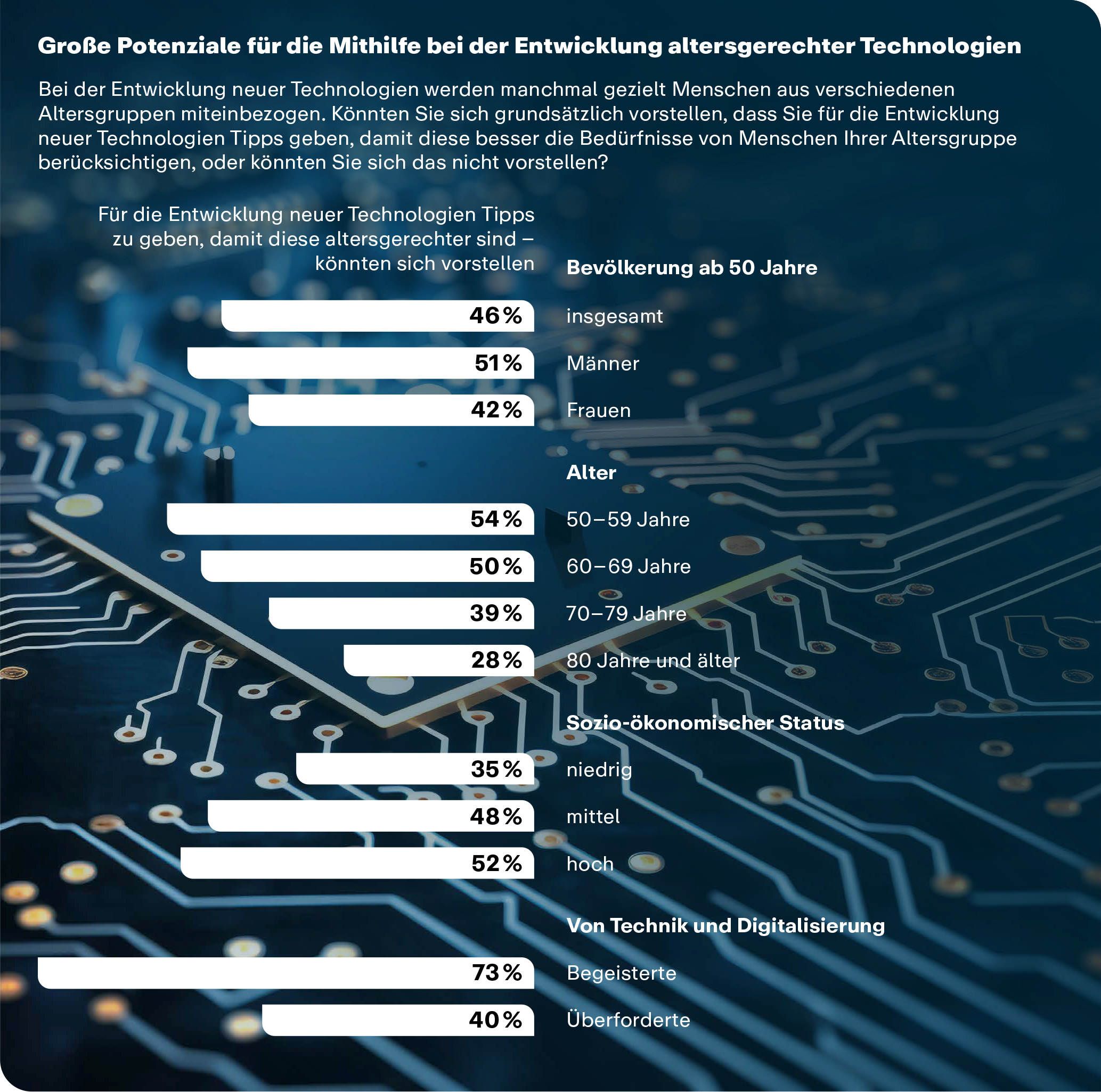

- Viele Ältere können sich eine Beteiligung an der Entwicklung von Technologien vorstellen.

- Je klarer der Mehrwert und je konkreter die Anwendungsbeispiele, desto höher die Akzeptanz.

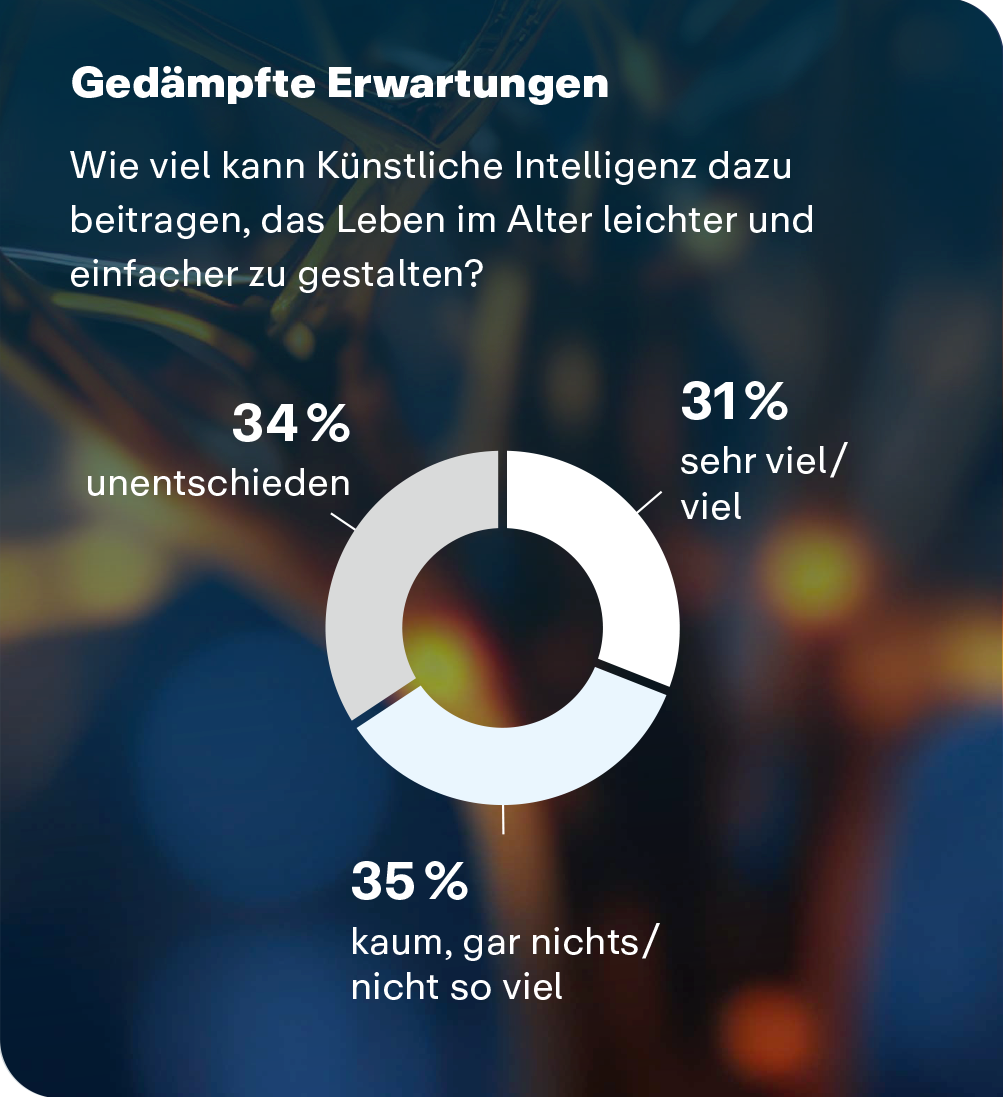

- Möglichkeiten, die sich aus der Weiterentwicklung von KI ergeben, werden unterschätzt.

- In Zukunft wird die digitale Spaltung weniger an einer Altersgrenze, sondern an sozio-ökonomischen Bruchlinien verlaufen.

Gutes Leben im Alter mit Technik

Die gute Nachricht vorweg: Das Lebensgefühl der Menschen 50plus in Deutschland ist gut! Die deutlic he Mehrheit zeigt sich zufrieden bis völlig zufrieden.

Zu einem guten Leben im Alter gehören, intensiv in sozialen Beziehungen eingebunden zu bleiben, finanziell abgesichert zu sein und eine intakte Infrastruktur für die medizinische Versorgung zu haben.

Digitalisierung und technischer Fortschritt können einen großen Beitrag dazu leisten, den Wunsch nach einem selbstbestimmten und eigenständigen Leben zu erfüllen.

Technologie kann zur Wahrung von Autonomie und sozialen Kontakten, aber auch für einen zufriedenstellenden Zugriff auf die Versorgungsinfrastruktur, enorme Potenziale entfalten.

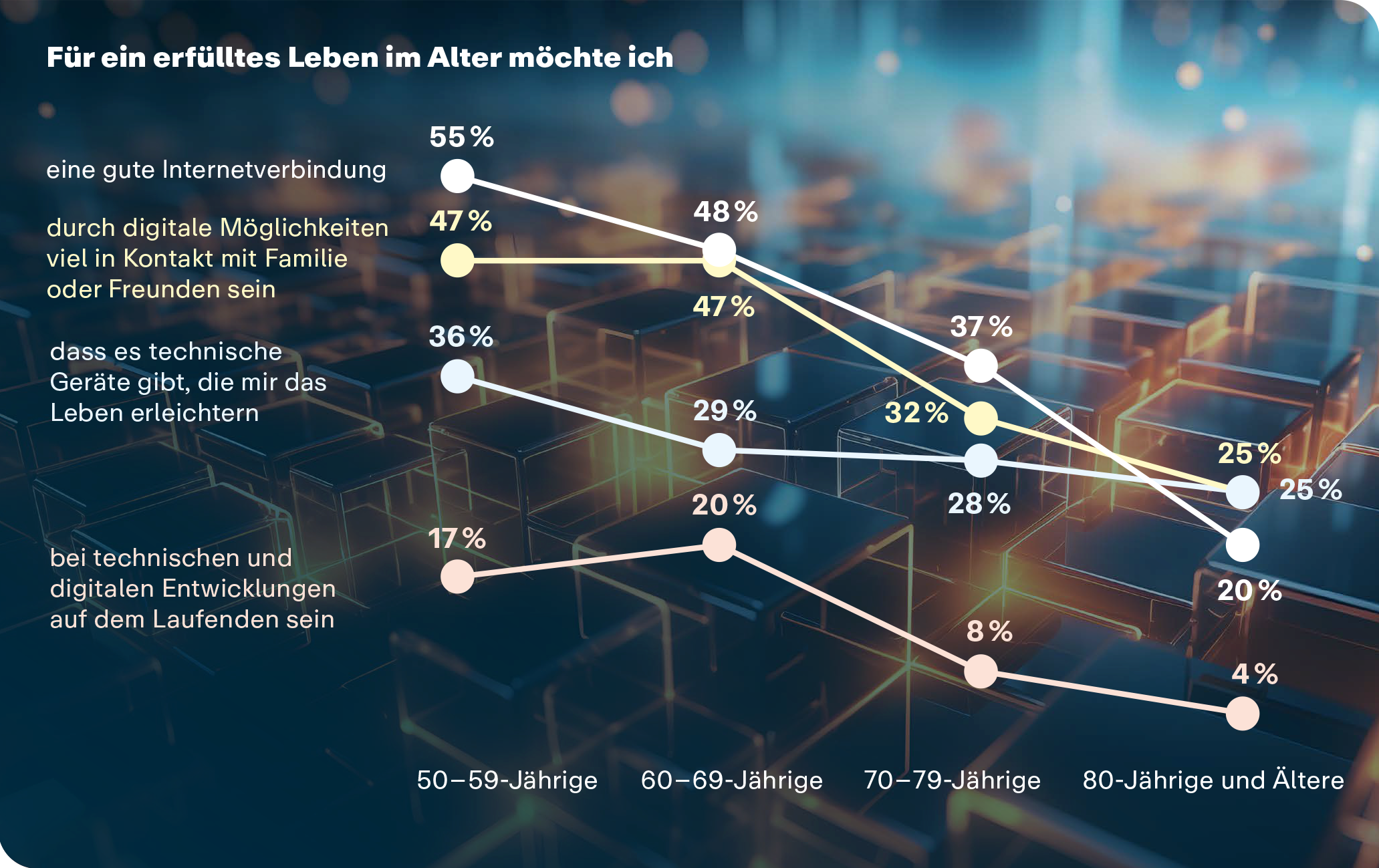

Insgesamt wird der mögliche Beitrag von Technik für ein leichteres Leben im Alter von knapp jedem Zweiten ab 50 Jahren als hoch eingestuft – mit klaren Abstufungen in Bezug auf Alter und sozio-ökonomischen Status. Für 44 Prozent der Personen ab 50 ist eine schnelle Internetverbindung für ein gutes Leben im Alter besonders wichtig. Bei der Nutzung digitaler Möglichkeiten für ein gutes, selbstständiges Leben im Alter wird in Zukunft eine deutlich größere Offenheit gegenüber Technologien vorhanden sein.

Technische Unterstützung wünschen sich die über 50-Jährigen vor allem in jenen Bereichen, die für ihre Vorstellungen von einem autonomen und selbstbestimmten Leben im Alter zentral sind.

Technologien mit Potenzial

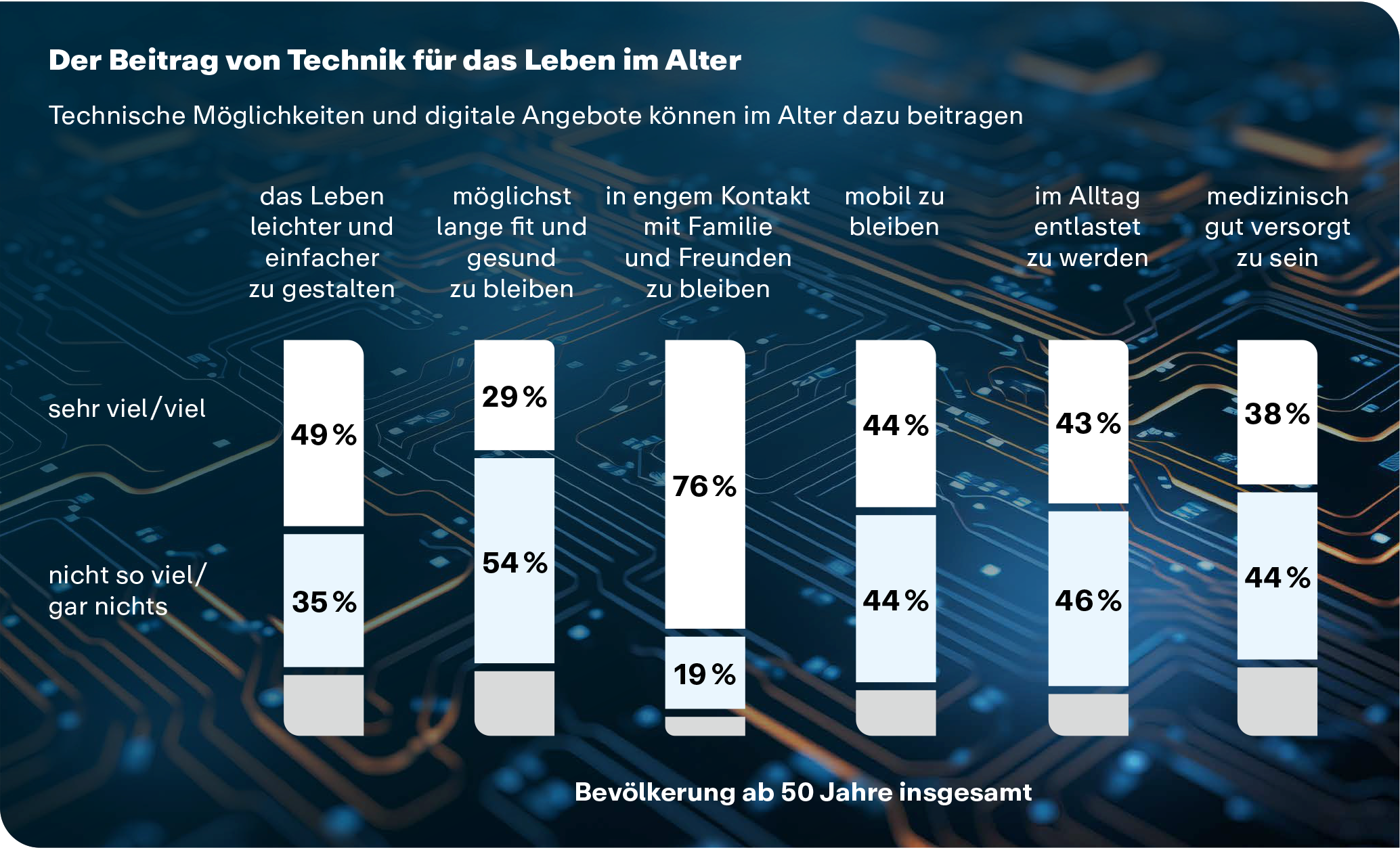

Akzeptanz und Interesse für technische und digitale Angebote steigen, wenn Mehrwert und konkreter Nutzen einer Technik klar sind. Es gibt eine Vielzahl von Lebensbereichen, in denen sich die Bevölkerung ab 50 Jahren sehr gut vorstellen kann, dass technische Hilfsmittel und digitale Angebote im Alter einen Beitrag leisten können.

Der Champion: Digitale Kommunikation mit Freunden und Familie

Insbesondere für Personen, die sich häufig einsam fühlen und die aufgrund gesundheitlicher Beschwe reden weniger aktiv sein können, bieten technische oder digitale Angebote ein enormes Potenzial – sowohl zur Prävention als auch zur Verminderung von Einsamkeit. Vor allem die Jüngeren und Gesünderen, die auch jetzt schon über einen großen Freundes- und Bekanntenkreis verfügen, sind dieser Meinung. Diejenigen, die sich einsam fühlen und den größeren Bedarf hätten, bewerten die Möglichkeit digitaler Kommunikation hingegen deutlich zurückhal tender. Aber auch von diesen Personengruppen erwartet die Mehrheit, dass digitale Angebote für sie im Alter eine Hilfe für das Aufrechterhalten sozialer Kontakte sein können.

Das Mittelfeld: Alltagsunterstützung

In Bezug auf den Alltag im Alter fällt das Urteil gemischt aus. Bei der Wahrnehmung der Möglichkeiten, das Leben durch Technologie leichter zu gestalten, den Alltag zu entlasten und mobil zu bleiben, halten sich Zustimmung und Skepsis in etwa die Waage. Vor allem in Bereichen wie Online-Banking oder Reisebuchungen kann Technologie unterstützen.

Luft nach oben: Medizinische Versorgung und Gesundheit

Ein geringer Nutzen wird in sensibleren Bereichen des Lebens im Alter gesehen: Medizinische Versorgung und gesundheitliche Prävention. Dies bezieht sich jedoch nicht auf medizinische Notfälle, bei denen ein Großteil der Befragten einen großen Nutzen in technologischen Möglichkeiten sieht.

Von Silver Geeks und anderen

Die Rolle von Technologie für ein erfülltes Leben ist stark altersgebunden. Jenseits der 70, spätestens jenseits der 80, gehören technische Möglichkeiten und digitale Angebote aktuell immer seltener zu den idealen Wegbegleitern im Alltag.

Auch der Wunsch, bei technischen und digitalen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben – ohne hin in allen Altersgruppen nicht besonders stark ausgeprägt – geht jenseits der 70 stark zurück.

Die jüngeren Alten (50 bis 69 Jahre) sind den höheren Altersgruppen bei der Nutzung von Technologien deutlich voraus. In nahezu allen Anwendungsbereichen nutzen unter 70-Jährige die technischen Möglichkeiten signifikant häufiger als über 70-Jährige und vor allem deutlich häufiger als über 80-Jährige.

Vier Einstellungstypen lassen sich definieren:

- Abstinente „Offlinerinnen und Offliner“ sind Personen, die mit technologischem Fortschritt nichts oder so gut wie nichts zu tun haben (wollen). Sie machen 14 Prozent aus.

- Überforderte „Tech Stressed“ finden den Umgang mit technischen Geräten oft zu schwierig. Die technologische Entwicklung geht ihnen zu schnell und sie benötigen Unterstützung. 22 Prozent fühlen sich überfordert.

- Genügsame „Digital Minimalists“ wollen nicht mehr technische Geräte besitzen, als sie bereits haben. Sie monieren unnötige, komplizierte Funktionen und wollen alltagstaugliche Technologien. Sie umfassen mit 41 Prozent die größte Gruppe der über 50-Jährigen.

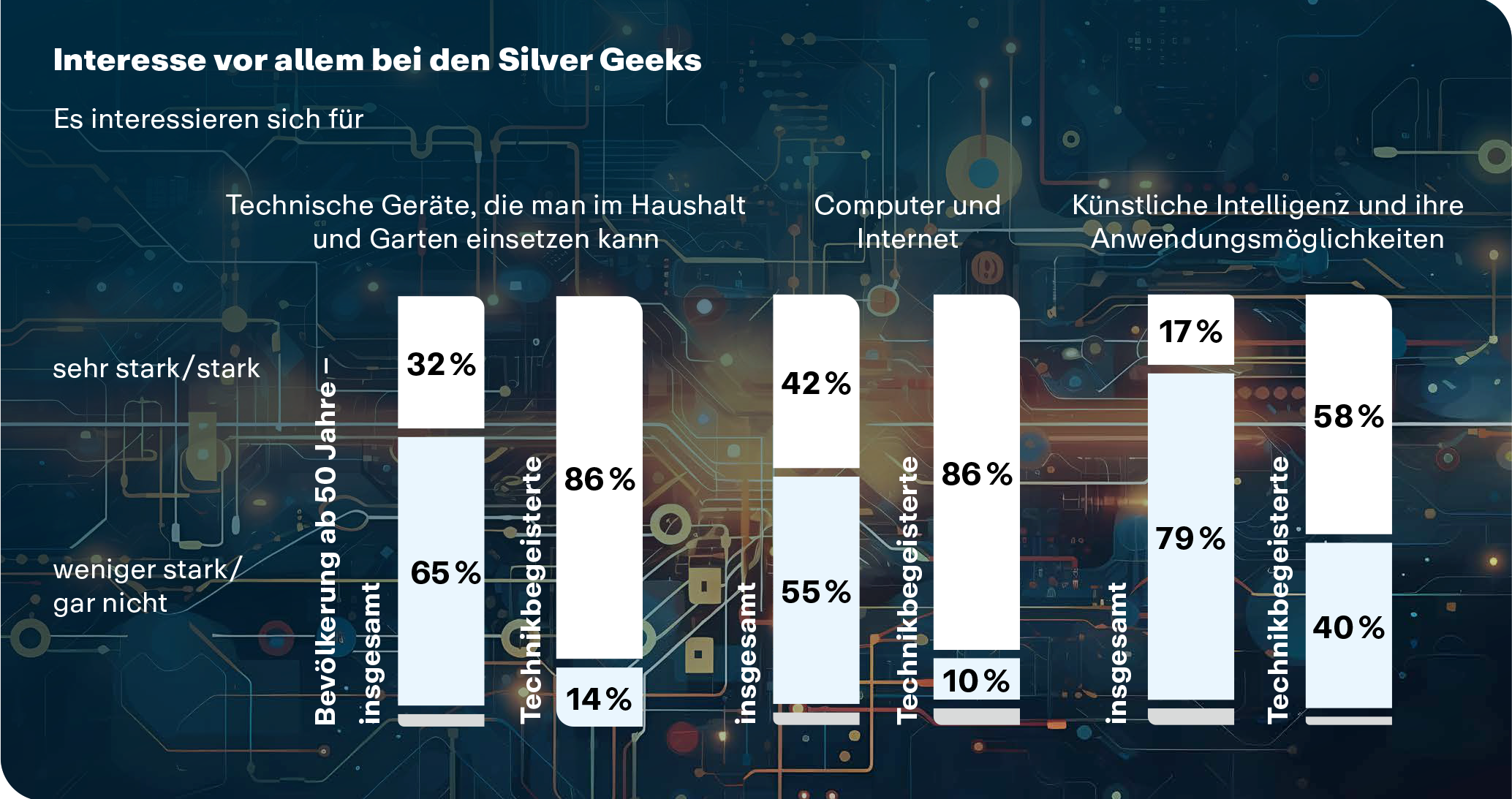

- Technikbegeisterte „Silver Geeks“ definieren sich durch eine positive Grundhaltung zu technischen Entwicklungen und deren Möglichkeiten. Sie sind offen gegenüber technologischem Fortschritt, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. Aufgrund ihrer Offenheit und Begeisterung nennen wir sie „Silver Geeks“. Etwa 17 Prozent gehören zu dieser Gruppe.

Alle Einstellungstypen können im digitalen Wandel angesprochen und mitgenommen werden. Die Offlinerinnen und Offliner sind eine Gruppe, die durch die Alterung der Gesellschaft bedingt an Bedeutung verlieren wird. Sie können durch intensive Ansprache, aber vor allem durch nicht digitale Angebote weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Die Tech Stressed müssen durch Angebote wie die Eingeloggt!-Woche der Körber-Stiftung auch in Zukunft direkt abgeholt und an Technologien herangeführt werden.

Die digitalen Minimalistinnen und Minimalisten können durch sinnvoll gestaltete Interfaces und auf das Wesentliche reduzierte Anwendungen an der digitalen Welt teilhaben. Ein Blick auf diese Gruppe lohnt sich aufgrund ihrer Größe und ihrer Offenheit. Sie lehnen Technologien nicht grundsätzlich ab, sondern sehen Chancen in technologischen Lösungen, die sich an ihren Bedarfen orientierten.

Die Silver Geeks sind für die Entwicklung zukünftiger Technologien besonders spannend. Sie haben ein überdurchschnittliches Interesse an allen technischen Dingen, nutzen viele Technologien bereits und sind offen gegenüber neuen Produkten und Entwicklungen. Die Silver Geeks machen bei einer Gesamtbevölkerung 50plus von etwa 37,5 Millionen ca. 6,4 Millionen Personen aus.

Die Erfinderinnen und Erfinder des Internets gehen in den Ruhestand!

Sie sind vor allem in der Gruppe der Babyboomer beheimatet und wachsen erst in die nacherwerbliche Phase. In den nächsten Jahren wird sich ihr Bedarf an altersgerechten Technologien massiv erhöhen. Diese Bevölkerungsgruppe hat bereits in ihrer beruflichen Laufbahn diverse technische Neuerungen erlebt, adaptiert oder sogar entwickelt. Dementsprechend hoch dürften die Erwartungen und Ansprüche an Technologien durch die Silver Geeks sein. Sie kennen sich aus, sehen Chancen und wollen mitgestalten.

Gut alt werden mit Künstlicher Intelligenz

Der Begriff Künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Jahren, spätestens seit den disruptiven Entwicklungen im Bereich generativer Künstlicher Intelligenz wie ChatGPT, enorme Konjunktur. Dementsprechend kennen auch 93 Prozent der Befragten diesen Begriff.

Der Bevölkerung ab 50 Jahren ist außerdem durchaus bewusst, dass Künstliche Intelligenz schon heute in einer ganzen Reihe von technischen Geräten und Anwendungsbereichen zum Einsatz kommt. Sei es Sprachsteuerung, Internetsuche und Onlineshopping, das Smart Home, Navigation im eigenen Fahrzeug oder dem ÖPNV – ein em Großteil der Älteren ist bekannt, dass Künstliche Intelligenz weite Teile unserer Alltagstechnologie durchzieht.

Das ist ein erstaunlich hoher und differenzierter Wissensstand, wenn man bedenkt, dass in der öffentlichen Berichterstattung zum Thema häufig der Eindruck erweckt wird, es handele sich um etwas völlig Neues und abstrakt Gefährliches. Insgesamt dominiert in der Bevölkerung ab 50 Jahren die Überzeugung, dass Künstliche Intelligenz sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt – mit einer leichten Tendenz hin zu den Risiken.

Trotz des Bewusstseins um die Verbreitung in weiten Teilen der Alltagstechnologie und einem gewissen Risikoempfinden geht die große Mehrheit der Generation 50plus nicht davon aus, dass Künstliche Intelligenz nennenswerte Auswirkungen auf ihr Leben im Alter haben oder einen Nutzen bringen wird.

KI begeisterte Silver Geeks

Anders sehen das die Silver Geeks – also die Gruppe der Technikbegeisterten. 43 Prozent gehen davon aus, dass die Weiterentwicklung von KI sie persönlich betreffen wird.

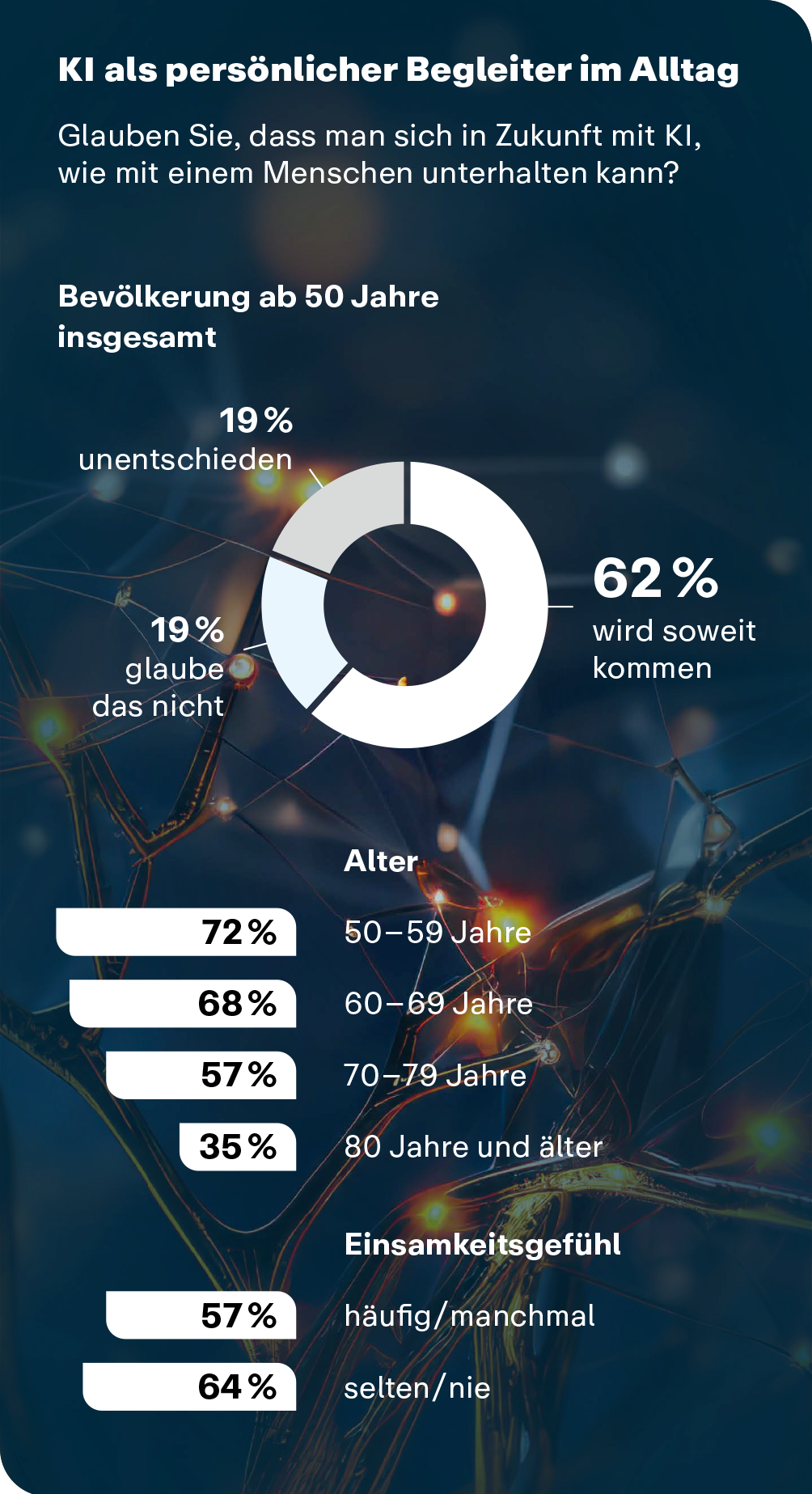

Gleichzeitig bietet KI große Chancen in den Bereichen, die Menschen für ein gutes Leben im Alter als essenziell betrachten. Vor allem in Bezug auf Kommunikation kann KI einiges bieten. Schon jetzt geht die Interaktion über reine Sprachbefehle hinaus. Neue Formen der Mensch-Maschine-Interkation und der Alltagsbegleitung bieten große Potenziale. Die Generation 50plus hält es für sehr wahrscheinlich, dass diese Entwicklung weiter gehen wird und KI die Menschen in Zukunft im Alltag noch stärker begleiten wird.

Entwicklung und Potenziale

Es gibt riesige Potenziale für altersfreundliche Technologienutzung und -entwicklung in diversen Anwendungsbereichen. Das zeigt sich an der großen Offenheit gegenüber einer zukünftigen Nutzung. Große Teile der über 50-Jährigen können sich technologische Unterstützung im Alltag, aber auch in Bezug auf ihre Gesundheit vorstellen.

Nicht für die Bedürfnisse älterer Menschen entwickelt

Gleichzeitig gibt es in der Generation 50plus viele Vorbehalte gegenüber dem technologischen Fortschritt. Das liegt auch daran, dass die große Mehrheit den Eindruck hat, dass neue Technologien und Geräte vor allem für Jüngere entwickelt werden. Nur eine Minderheit hat den Eindruck, dass bei der Entwicklung neuer Technologien und Geräte die Interessen und Bedürfnisse älterer Menschen ausreichend berücksichtigt werden. 59 Prozent sind vom Gegenteil überzeugt.

Fast Dreiviertel der überforderten Tech Stressed haben den Eindruck, dass die Bedürfnisse älterer Menschen in der Entwicklung neuer technischer Geräte nur unzureichend berücksichtigt werden. Selbst von den Silver Geeks, also den technikbegeisterten über 50-Jährigen, sind 45 Prozent dieser Meinung.

Vor allem die Silver Geeks wollen zur Entwicklung beitragen

Gleichzeitig sind viele Personen 50plus bereit, sich bei der Entwicklung neuer Technologien einzubringen, damit diese besser auf die Bedürfnisse von Menschen unterschiedlichen Alters ausgelegt sind. Fast die Hälfte der Befragten kann sich vorstell en, bei der Entwicklung neuer Technologien Tipps zu geben, damit die Bedürfnisse von Menschen der eigenen Altersgruppe besser berücksichtigt werden. Auch hier sind wieder die Silver Geeks die Spitzenreiter. Satte 73 Prozent der Technikbegeisterten würden sich gerne einbringen, um altersfreundliche Produkte und Technologien mitzuentwickeln.

Fazit: Digitalisierung + Alter = Chancen²

Die Potenziale für Smart Ageing – für ein gutes, selbstständiges und digitales Leben im Alter sind riesig – dieser Meinung ist die Mehrheit der Menschen 50plus in Deutschland. Technischen Lösungen wird viel zugetraut.

Auf der persönlichen Ebene kann Technologie dafür sorgen, dass Menschen länger und selbstständiger leben und dabei stärker familiär und sozial eingebunden bleiben.

Auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene bietet Digitalisierung die Chance, Gesundheits- und Pflegesysteme zu entlasten und die Beteiligung am gesellschaftlichen Leben von älteren Menschen zu gewährleisten.

Und nicht zuletzt für Unternehmen eröffnet sich ein stark wachsender Markt, der durch zielgerichtete, altersfreundliche Produktentwicklung erschlossen werden kann.

Win, win, win!

Gerade die rasante, sich selbst-beschleunigende Entwicklung rund um Künstliche Intelligenz wirkt sich potenziell positiv aus. Denn KI macht Technologie zugänglicher und inklusiver: Durch Sprachsteuerung, Eingabe in nativer Sprache und Systeme, die „empathisch“ auf unsere Bedürfnisse reagieren bzw. sie sogar anti zipieren. Durch KI könnten wir in einen fast schon utopischen Zustand kommen: Nicht mehr Menschen passen sich Technologie an, sondern Technologie passt sich den Menschen an.

Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein und hat (noch) wenig mit der Lebens- und Tech-Realität der Menschen 50plus in Deutschland zu tun. Nach Tech-Visionen für die nächsten 20 bis 30 Jahre gefragt, geben satte 55 Prozent an, gar keine Vorstellung zu haben, was uns in Zukunft erwartet – von Wünschen und Visionen ganz zu schweigen. Und auch für die Tech-Entwicklung ist dieses Szenario bisher mehr Auftrag als Tatsache. Unsere Utopie eines Lebens, in dem Technologie dem Menschen angepasst ist, muss sich erst noch entwickeln. Die Ausrichtung auf die Altersfreundlichkeit in der Digitalisierung bietet hier eine gute Orientierung. Denn Altersfreundlichkeit ist per se inklusiv und menschenzentriert: Was gut nutzbar für Ältere ist, ist gut nutzbar für Alle.

Damit wir dieses Ziel erreichen und alle beteiligten Visionärinnen und Realisten von der digitalalter sfreundlichen Aufbruchstimmung profitieren können, sollten sich ein paar Dinge ändern.

To-do-Liste für die altersfreundliche Digitalisierung

Ältere bauchen

- Mündigkeit. Der technologische Fortschritt passiert, das ist ein Fakt. Auch für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger gibt es ein gewisses Maß an Eigenverantwortung, auf dem Laufenden zu bleiben und sich nicht selbst vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen.

- Offenheit. Technologie ist keine Verdrängung von Gewohntem oder eine Bedrohung der Komfortzone. Sie ist eine Ergänzung, Mittel zum Zweck, um das Ziel eines guten, selbstbestimmten Lebens im Alter zu erreichen.

- Motivation. Die Älteren von heute und morgen dürfen sich nicht zurücklehnen. Menschenzentrierte Techno logieentwicklung ist keine Bringschuld. Wenn sie altersfreundliche Technologien verwenden wollen, sollten sie diese einfordern.

Gesellschaft und Politik sollten

- den digitalen Wandel nicht ohne den demografischen Wandel denken und gestalten. Dabei ist es wichtig, das vorherrschende Altersbild neu zu denken. Beide Megatrends sind zwei Teile einer im besten Fall positiven Entwicklung.

- sich bewusst sein, dass ein immer größerer Teil der älteren Bevölkerung aktiv am digitalen Leben teilhaben wird. Die Gruppe der Silver Geeks wird weiterwachsen. Sie wird ihren Raum in der digitalen Sphäre beanspruchen. Diese Entwicklung gilt es zu unterstützen und Ansprüche an eine altersfreundliche, inklusive, menschenzentrierte Digitalisierung zu formu lieren und umzusetzen.

- mehr Experimentier- und Begegnungsräume für Technologie und Menschen schaffen. So können auch diejenigen in die Entwicklung einbezogen werden, die sich – aus welchen Gründen auch immer – bislang nicht aktiv beteiligen.

Unternehmen, Entwicklerinnen und Entwickler sollten

- ihr Altersbild überdenken. Weg von „Seniorenhandy und Sturzmatte“ hin zu Lifestyle-Produkten für eine anspruchsvolle Zielgruppe mit Gestaltungswillen.

- ältere Menschen aktiv in die Entwicklung miteinbeziehen. Sie sind selbst Expertinnen und Experten für ihre Lebenswelt. Sie sind bereit, ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Wünsche beizusteuern. Dieses Potenzial kann genutzt werden.

- Teams in Technologieunternehmen altersdiverser aufstellen. So kann Multiperspektivität frühzeitig in Entwicklungsprozessen berücksichtigt werden.

- mehr Trial and Error wagen. Wir haben für das neue Alter keine Schablone, genauso wenig wie für den digitalen Fortschritt. Eine heterogene Gruppe wächst in die nacherwerbliche Lebensphase und bringt neue Erfahrungen mit. Das Alter wird sich neu erfinden. Das gleiche gilt für die Systeme, die sie für ein gutes Leben im Alter verwenden werden.

Die Erfinderinnen und Erfinder des Internets gehen in den Ruhestand. Es gilt, den Schatz ihrer Erfahrungen für den digitalen Wandel in unserer Gesellschaft zu heben. Zeit, loszulegen!